田洪敏(bevictor伟德官网)

П. Е. 斯卡契科夫(П.Е. Скачков ,1892-1964)是俄蘇漢學家、曆史學家和文獻學家,由他編寫的《中國目錄(1780-1930)》(Библиография Китая)于1932年在列甯格勒國家社會經濟出版社(Государственное социально-экономическое издательство)出版,叙錄時限為1730年到1931年1月1日,是體現俄蘇新舊中國研究的基礎性史料。此前由梅若夫(В. И. Межов, 1830-1894)編寫的《亞洲書目彙編》中第一卷關于中國的詞條僅有52頁,時間截止到1888年。除了時限不同,斯卡契科夫1932年版《中國目錄》最令學界矚目的是其對中國共産黨在1923-1930年前後近十年的文獻彙編。秉持馬克思主義唯物史論觀念,采用馬克思政治經濟學方法論處理中國共産黨在社會結構、政黨、經濟關系和中國大革命時期的史料篇什和文獻,是青年蘇維埃國家研究早期中國共産黨的啟蒙和發轫之作。

直至今日,盡管文獻整理、校勘理論和數據處理技術都遠遠超越斯卡契科夫所處的時代,各類中國研究目錄、書目以及文獻也不斷疊加,但是從學術價值和影響度來看都難以和這部書目并行。《中國目錄》全書近900頁,在1932年印刷2175冊,雖經時光風蝕,未成零箋殘篇,在今天俄羅斯民間圖書流轉市場的價格一再攀升。我國學者關注斯卡契科夫《中國目錄》,多指1960年莫斯科東方文學出版社的增補本,而對于這部1932年的“源目錄”初版甚少征引。

回溯1932年《中國目錄》出版的曆史背景,表征之一是20世紀初俄蘇在遠東地區的革命進程,比如也有《日本目錄》等同一體例的書目在俄蘇出版。其主要訴求是為俄蘇在遠東的發展提供學術支持,但就智識層面而言,《中國目錄》對于中國共産黨自1923年到1930年的史料整理極具初識的敏感性、思想的前瞻性和學科的奠基性。

俄蘇對中共的早期研究不僅僅囿于一個新興政黨的志趣,而是結合本國1880年代開始的俄國社會轉型所形成之曆史風貌,特别是青年共産黨人與社會進步的關系、曆史原動力與知識進步的關系,如拉夫羅夫所主張的“進步的各階程是由多數民衆的苦痛表現着曆史的原動力”,(《俄國革命運動史》[日本]山内封介著,衛仁山譯,河南人民出版社2016年影印本,第40頁)這一“人類的進步,無論其如何遲緩,總是由批評的思索力的人們而行”的思想在1870-1890年的俄國青年中獲得廣泛認同和積極實踐,在1900年之後越出俄國地理邊界,它和我國1920年代大革命時期關于社會科學如何影響思想實踐彼此契合,互為印證,這一時代情感與思想的聯結應該是斯卡契科夫編寫《中國目錄》的理想主義根基。

具體到書目甄選,編者在前言指出,俄蘇對于中國共産黨的研究是在分析中國國内革命各階層思想性的前提下做的理論深化。首先是中國的蘇維埃運動和紅軍的行動已經使得中國成為世界“勞動人民反抗殖民國家的第一位”;其次是圍繞中國的反帝國主義的鬥争越來越尖銳,日本占領中國并且将之變成一個入侵蘇聯的“橋頭堡”的威脅須臾不懈,随着中國革命的發展,蘇聯必須加入到對于中國的深入研究,因為這“将吸引越來越多的蘇聯人民和愛國群體”;同時,編寫一部新的“中國文獻”也是與西方資本主義對中國的研究形成競争的必要條件,因為在1925-1927年西方關于中國大革命時期的研究小冊子開始受到關注。(參見《中國目錄》第VII頁)

在上述國際背景下,斯卡契科夫的《中國目錄》是對俄國到1930年之前近200年的中國研究的第一次史料彙編,《中國目錄》指出早期俄國漢學研究是意識形态的重要部分,是沙俄專制制度的一部分,其中國研究主要是宗教、哲學、習俗、語言等層面。而對于今天來說十分重要的是關于中國曆史、經濟和政治的研究:“幾乎沒有留下一部超越歐洲人文科學水平的著作。”(《中國目錄》第VIII頁)談及歐洲的中國研究,斯卡契科夫認為,20世紀初的歐洲漢學史料主要聚焦于義和團運動或者日俄戰争,這些當然是重要的材料,但是僅僅據此就認為是“中國文獻”的全部則是缺乏學術依據的,“甚至有些信息是基于殖民者的利益而發生的扭曲理解”(искаженное в интересах)。(《中國目錄》第IX頁)所以,編寫一本具有新的學術視野的中國文獻就格外重要。另一重要學術事件是,1930年7月11日蘇聯科學院在原東方研究院的基礎上創建中國科學研究院(Научно-исследовательский институт по Китаю),研究院位于莫斯科的沃爾霍卡大街14号(Москва, Волхонка №14),這本《中國目錄》的編寫體例将成為剛剛成立的中國研究院的奠基性文獻,此後編寫的專門性史料彙編都将以此為标準,新的中國目錄學研究也将以此為基礎。斯卡契科夫指出《中國目錄》将消弭沙俄時期關于中國研究過程中文獻的本質性斷裂(существенный пробел)。(參見《中國書目》第XIII頁)

解釋本書目的詞條選擇時,斯卡契科夫表明不會收入此前已經收錄于各類百科全書或者各類專門性中國研究的索引——因為找到這類書并且查到相關詞條并不困難。這樣來看,藏于各大專門檔案館或者圖書館的比如19世紀中俄民間往來或者文學藝術等就不在此系列,即便納入到本書目的詞條也是補充前期沙俄時代缺失的部分。同時編者指出,《中國目錄》不是文獻統計學上的條分縷析,要凸顯馬克思主義唯物曆史意識。

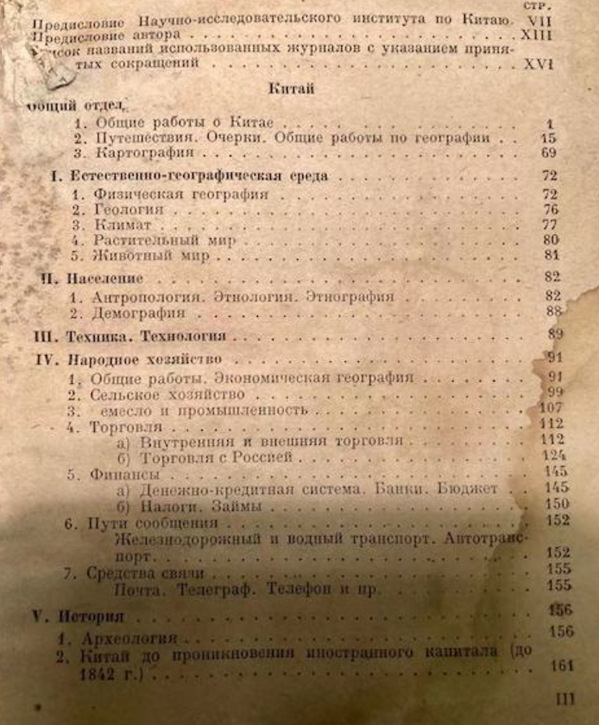

史料和材料的專門化(классификации науки)或者說書目體例曾經一度讓編者困擾:因為此前還沒有一套科學的馬克思主義方法論來指導的中國文獻,編者強調,“作為中國學研究的學科起點,《中國目錄》采用的是馬克思主義政治經濟學理論”。(XI頁)基于此,馬克思主義唯物史觀念指導分析的社會結構,生産力與生産關系所形成的的社會關系是這部《中國目錄》的根本原則,進而細分為分目錄:自然地理環境(естественно-географические среда),居民(население),技術與工藝(техника ,технология),國民經濟(народное хозяйство),此項下又細分為農業,手工業和工業,對内對外貿易,财政(貨币政策,稅收政策),交通和通訊(郵政,電報),曆史等。關于早期中國共産黨的文獻史料則主要集中在第XII部分“社會結構”(социальная структура Китая)和第XIII部分“大革命時期”(великая китайская революция );第IX部分“蘇聯與中國”(СССР и Китай)和第XI部分“中國學” (китаеведение),以及附錄1923-1930年報紙文章。概言之,涉獵早期俄蘇中國研究的曆史,在1932年版《中國目錄》呈現出以下特征:

(一)運用馬克思關于社會階層和生産關系為理論依據和方法實踐;

(二)學術思想上不是資料彙編,是新的馬克思主義曆史意識的體現;

(三)是創建中國科學研究院的第一部史料底本;

(四)關于中國共産黨的文獻涉及社會關系的各個層面:經濟,政黨,國家,土地問題,青年工人,少先隊運動,共青團員,兒童運動等。

(五)關于中國共産黨研究主要史料來源是1923年到1930年的雜志報章以及學術小冊子。

(六)收錄的文章作者除了俄蘇學者之外,也包括翻譯的年輕中國共産黨人的文章,歐洲主要國家英國、法國和德國關于中國共産黨研究的文章和手冊也在此列。

以下略作舉隅,備讀者想象俄蘇學者早期對中國共産黨研究的範疇和文章體裁的全貌。

《中國目錄》收入中共研究的文章首先集中于政治、軍事、革命和經濟等總論式資料,它們在社會結構子目錄中以軍事檔案、軍事力量、軍隊、海軍、空軍等圍繞“在中國創建紅軍”這一主題展開整理。如Е.瓦爾卡(Варга Е)撰寫的《中國革命的經濟問題》發表于《計劃經濟》1925年第XII期,後又于1927年在《世界經濟與和平》發表《資本世界和中國革命》。維伊捷米勒執筆《中國革命的經濟前提》,發表于《國際編年》1925年第VIII-IX期。在以“中國共産黨”為标題的目錄裡我們可以看到史料“紀要性”的特點。如在條目5017-5076中收入維列斯基(Виленский)撰寫的《在中共成立前夕》(Накануне образования коммунистической партии в К.)發表于《共産國際》(КИ)1928年第23-24和第103-110頁,主要讨論的是大革命時期中共和國民黨之間的關系。卡拉喬夫(Калачев)的《中共曆史綱要》(Краткий очерк истории китайской коммунистической партии)刊載于1927 年第10期《原則》(К),第13-78頁。

而在保證收錄文章的紀要性質的同時,文章體裁和風格上也未嘗不具有“懷人叢錄”的特點,能夠彰顯青年研究者的文學功底,如條目5075是鮑裡斯·舒米亞茨基(Шумяцкий Борис)撰寫的《紀念中國共青團和中國共産黨創始人之一張太雷同志》(Память одного из организаторов комсомола и компартии К. Тов. Чжан -Та-Лая),發表于《革命與東方》1928年第4-5期,第194-230頁。這裡值得一提的是,作者舒米亞茨基不僅僅是出色的布爾什維克領導人,曾經組織中國哈爾濱的工人運動,也是後來蘇聯電影藝術的奠基人之一,在他的領導下拍攝了《夏伯陽》《歡樂的孩子們》和《少年馬克西姆》等初具蘇聯藝術風格的電影作品。他的這篇紀念張太雷的文章與1924年《農民英特納雄納爾》(крестИ)第2期的文章《張太雷的農民革命運動思想》互為觀照,青年中國共産黨人的思想性和藝術性在《中國目錄》裡獲得了立體性的研究。再如為了實現信息的多元性,該文獻并不拒絕收入歐洲其他國家如英國、德國和法國學者撰寫的文章,如收錄的1900年7月發表于《俄羅斯導報》的弗蘭西斯·穆裡《中國的秘密組織和中國政權》(les societies secrets et le gouvernement en Chine)就是從法語轉譯。

1923年到1930年的八年間,中國不同階層如青年工人、農民和婦女的革命活動也是該書目主要史料來源,特别是1925-1930年大革命時期。如М.阿布果夫(Абугов М)的《中國革命中的青年》刊載在《少年共産主義者》1927年第7期,第37-42頁;同一主題作為對報章文章的進一步增補,還收入如С.塔林(Далин С)撰寫的宣傳手冊《中國革命運動中的青年人》,于1925年在新莫斯科出版社(Новая Москва)出版,這類宣傳手冊為了盡快和讀者見面,一般不會超過200頁,如本書就隻有144頁。

在文章形式上,除了政論文章之外,也包括特别貼近民衆的插圖本青年手冊,而且文章和手冊的作者往往是一個人,這也就要求研究中國的學者能夠采用不同的體裁和修辭方法來宣傳新興中國政黨的各個面貌,比如塔林還完成了《遠東地區的少年運動問題》,發表于《新遠東》(НДВ)1921年第4期;還有1926年《中國的兒童運動和中國工廠裡的兒童》和1927年完成《中國共青團經濟鬥争與工會組織報告》,後者具有嚴格學術意義的報告都發表于《青年共産國際》。

關于中國革命青年問題在《中國目錄》中也與中國新時期國民教育文獻結合在一起,比如在社會結構項下第4部分是關于中國國民教育與培養,收入了П.伊裡因的文章《大衆教育問題》,發表于1926年《共産主義教育》(КПр),此處所使用的的俄文“教育”(просвещение)一詞含有啟蒙的涵義,旨在強調1920年代中國新式教育的發展。另關于具體階層的文章,如С.特列季亞科夫(Третьяков С)1926年撰寫的《中國大學生——紅色青年》;К .齊涅娃(Тинева К)撰寫的77頁宣傳手冊《東方革命運動中的婦女》主要介紹了中國婦女在家庭中的狀況、勞動、争取解放的鬥争、參加革命等概況;多米奇卡(Томичка)撰寫的《湖南女共産黨員運動》于1927年發表于《女共産黨員》第6期。М.舒卡爾撰寫的《革命戰争中的中國農民》刊載于《革命者的同路人》1927年第9期第49-57頁,第10期接續發表《中國農民聯盟》。從以上詞條可以看出這一時期新生蘇維埃國家已經培養了一批專業化的中共研究者。

而從文章源流可以發現,俄蘇早期關于中共的研究多出現在新的媒介中,創建自己的“新希臘經典”的話語方式激蕩着一批蘇維埃青年學者,他們傾向于将文章發表在新生媒介中,如《新東方》(НВ)、《新生活》(НЖ)、《新大衆雜志》(НЖВ)、《新文學雜志》(НЖЛит)、《去學校的新路程》(ННШК)、《新路》(НП)、《新經濟》(НЭ)、《青年布爾什維克》(МолБ)、《中國問題》(ПК)等月刊、半月刊、周刊和報紙。斯卡契科夫認為,在1923-1930年的各類報章中,對于研究中共思想最有主導價值的有四份報紙,《蘇聯中央執行委員會和全俄執行委員會消息報》(Известия ЦИК СССР и ВЦИК)、《真理報》(Правда)、《列甯格勒真理報》(Ленинградская правда)、《經濟生活》(экономическая жизнь)。

總結這四份報紙在1923-1930年8年間的中共研究,又區分為經濟、工人問題和工人運動;農民問題和農民運動;青年運動;軍隊和海軍等,所收入文章在今天看來都具有底本意義。舉例來講,1927年第65期,刊載于《列甯格勒真理報》中的《處于革命中心的上海》和1927年刊載于《真理報》第85期的《上海轉折》都是從不同視角介紹大革命時期的上海,以上海為革命中心的文章在上述四份報紙中分别形成政治、經濟和群衆運動的主題。另外,這四份報紙還承擔了時評功能,如中國與帝國主義、中國與蘇聯的關系,中國在1930年的革命進程等是這一時期的熱點。如А.伊文(Ивин А)撰寫的《中國共産黨運動的興起》發表在《真理報》1930年第103期的;П.米弗完成的(Миф П)《中國革命的發展和中國共産黨的任務》發表于《列甯格勒真理報》1930年第194期;再如《真理報》1930年第20期《廣西紅色軍團的勝利》,第44期《中國軍隊的勝利》;第108期《廣東紅色軍團的勝利》,154期《中國紅軍軍團的勝利》,第196期《湖南紅軍的發展》;第297期《湖南和江西的中國紅軍行動》等密集文章都是今天研究1930年代紅軍在我國不同省份發展的有效史料;1930年第86期《列甯格勒真理報》發表的《中國紅軍的成績》,第211期《中國紅軍的勝利》等即時文章與《真理報》互為呼應,以備蘇聯國内讀者了解這一時期中國革命。

斯卡契科夫1932年版《中國目錄》中關于中共文獻彙編的選擇如此密集,也可以體現出蘇聯早期對于政治、經濟和曆史研究呈現出的“新國家新學術新叙事”轉向,後來也有學者指出蘇聯的嚴格分科是導緻學術疲敝的原因之一,比如缺少學科之間的貫通,但是這一結論或流于表面,至少需要更多史料和理論支持。以《中國目錄》為例,斯卡契科夫本人既是文獻學家也是經濟學博士,目錄篇章作者也多是接受了俄蘇嚴格的學術訓練,同時又是具有堅定共産主義理想的知識分子和青年學者,他們對于早期中國共産黨的研究不僅僅是政黨研究,也是曆史和藝術研究的集合,創建一種新的希臘精神的社會主義文化在1920-1930年代俄蘇早期中國研究中得到實踐。對于我國學界來說,《中國目錄》可以幫助了解俄蘇對于中國共産黨研究的思想觀念、學科分工、修辭特征等,充實海外早期中國共産黨研究文獻。

(本文系上海師範大學“全球視野中的中共黨史研究”專項的系列研究成果之一,經授權,澎湃新聞發布。)

鍊接地址:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_13198340