作者:陳恒

來源:《探索與争鳴》2020年第6期

陳恒教授

内容提要:改革開放以來,世界史學科取得了長足發展,但可進一步提升的空間還很大。面對學術全球化時代,以更加開放、包容、自信的心态構建中國的世界史三大體系,已成為刻不容緩的課題。在這一過程中,需要保持清醒的态度,了解西方文化和文明的邏輯,以積極心态汲取域外優秀文化。今日中國的發展呼喚我們在世界曆史研究領域盡快構建具有世界意義的中國的學科體系、學術體系、話語體系,為世界的繁榮發展貢獻中國智慧。

關 鍵 詞:世界史研究;三大體系;共同體;中國話語

習近平總書記指出:“這個世界,各國相互聯系、相互依存的程度空前加深,人類生活在同一個地球村裡,生活在曆史和現實交彙的同一個時空裡,越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。”在這個人類命運共同體中,我們更加迫切地需要了解世界、了解不同文明和民族、了解各民族的物質生産和精神産品。因而,我們需要了解當代世界的曆史形成、國際環境和中國的曆史傳統。

對曆史的理解和解釋是一項系統性工程,了解世界史離不開學術體系、學科體系和話語體系。改革開放40年來,中國社會發生了翻天覆地的巨大變化,哲學社會科學随之大發展、大繁榮,中國世界史研究40年來的成就也有目共睹,尤其是2011年成為一級學科之後,世界史學科在學術研究、人才培養、國際交流以及促進中國對世界的了解認識等方面,取得了長足發展,與40年前不可同日而語。但與此同時,中國的世界史研究有待進一步提升或開掘的空間很大,諸如理論方法的創新,前沿思想的交流,學術地位的确立,多語種人才的培養,國家、區域研究的不平衡以及服務國家的問題意識不夠明确和史學公共教育功能的不足等。新時代提出了新需求,新發展提供了新可能,以更加開放、包容、自信的心态構建中國的世界史三大體系,已成為刻不容緩的課題。

如何看待西方學術的三大體系

在構建三大體系語境下談論中國的世界史,筆者首先想到的不是希羅多德、修昔底德、色諾芬、塔西佗等古典史學家,而是古希臘哲學集大成者亞裡士多德。亞裡士多德著述等身,涉及形而上學、物理學、天文學、動物學、植物學、哲學、邏輯學、政治學、曆史學、心理學、倫理學、修辭學、美學、詩學等領域,在很多領域扮演開創性角色,是西方古代世界的百科全書式學者,知識廣博、思想深邃、觀察敏銳,其著述為後來的知識譜系、學科分類奠定了基礎,可以說他是西方學科建制的發端者。到了中世紀,基督徒從信仰角度解釋上帝與社會、自然的關系,這些來自神之啟示的神學知識大大豐富了人類精神世界,在某種程度上進一步促進了知識分類,神學、法學、醫學、哲學(含自然科學)等學科相對發達。到啟蒙時代,歐洲哲學家又把人類思想從信仰拉回人間,試圖呈現一個新世界。公元15世紀末到16世紀初,歐洲大航海時代以及随之而來的殖民擴張大大拓展了人類的時空觀念。到了近代,今天所講的各種學科概念逐漸出現,其發展中最明顯的特點是專業化和職業化。一方面既有學科的邊界日益清晰且内涵更為豐富,如曆史學;另一方面也催生了許多新學科,如政治經濟學、心理學等。20世紀初,伴随城市化所帶來的一系列社會問題,又出現了社會學、人類學等學科。

亞裡士多德(圖源:網絡)

學科内涵的日益豐富、新學科的不斷湧現,總是與社會發展密切相關,總是為了滿足時代需要和應答社會的各種問題。從這個意義上講,反思學科的起源、發展與嬗變是非常有意義的,尤其是習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上的講話提出要建立我們自己的學科體系、學術體系、話語體系以後,其價值更加凸顯。這說明當代中國的上述體系還不夠成熟與先進,沒能完整反映當代世界的知識譜系,解釋世界和自身發展經驗的能力還有待進一步提高;也說明這個世界是豐富多彩的,不是一個學科體系、學術體系、話語體系能夠全面呈現的,因此急需發展、構建富有我們自身特色的三大體系,這既是為了使我們能更好地認識世界,也是為世界貢獻我們的精神資源。這些問題雖已經引起重視,但大家在讨論時似乎忽略了問題的另一方面:西方的學科體系是如何形成的?西方的學術體系包括哪些要素?評價學術的标準是什麼?西方的話語體系是如何形成的?又是如何進行有效傳播的?這意味着在構建三大體系的同時,我們須注意以下幾個方面的問題。

5月17日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京主持召開哲學社會科學工作座談會并發表重要講話。新華社記者丁林攝

首先,要反觀西方學科體系的發展路徑,既要了解其形成過程,又要了解它是在什麼樣的背景、應答什麼樣的問題中不斷豐富、不斷拓展、不斷走向世界。西方文明的初始階段在希臘古典時代完成,此後是通過希臘化、羅馬化、歐洲化三個階段來完成其曆史使命的。伴随着地理大發現、新航路的開辟、西方的殖民擴張,西方文明也散播到世界各地,并随着18世紀工業革命的興起而固化了自身優勢。可以說,工業化、城市化、農業現代化、信息化是一個長期的過程,并将持續引發社會變革、引起新事物的出現。

其次,要清楚西方的學術體系包括哪些要素、這些要素在學術體系中發揮怎樣的作用,同時是如何逐漸規範現代學科發展以及如何逐步改造現代知識社會的。“羅馬不是一天建成的”,西方的學術體系也非一日之功。這個體系經曆了漫長的曆史進程,并為探索未知領域奠定了基礎,涵蓋了出版、學會、大學、大學系科、課程體系、學術期刊、學術規範、評價機制等多項要素。

再次,要清楚西方知識體系的生成機制,因為這涉及對自然、社會、信仰的認知,即對世界的認知與認同,同時反映了時代的精神與民族國家的追求,其背後有着強大的意識形态和價值觀念。中國學者應當以積極的心态看待一切事物,兼聽則明、兼學則智,通過認識西方知識的生成機制,全面而深刻地理解西方文明的進程及其對我國的影響。

把上述問題内化為我們的思考路徑,就是馬克思主義的“曆史唯物主義”“辯證唯物主義”觀念的基本體現。在構建自身的學科體系、學術體系、話語體系時,我們需要保持清醒的态度,了解西方文化和文明的邏輯,以積極心态汲取域外優秀文化,以期“激活”中國文化發展,既不要妄自菲薄,也不要目空一切。每一個民族、每一個國家、每一種文明都有自己理解曆史、解釋世界的方法,都有其内在的目标追求,都有其内在的合理性,我們需要學會鑒賞、識别,剔除其不合理的部分,吸收其精華。

以更加開放、包容、自信的心态看待世界史

曆史經驗告訴我們,中國作為人類文明共同體中的重要一員,與外部世界有着水乳交融、不可分割的聯系,這種關聯性是人類不斷進步發展的動力。今天,面對世界格局的不确定性、不穩定性,面對“百年未有之大變局”,中國更應站在世界曆史的高度,在更加廣闊的世界曆史時空中,對世界曆史研究懷有高度的責任感和使命感。就此而言,我們應從以下幾個方面努力。

首先,加強與世界各國的互容、互鑒、互通,這是構建“人類命運共同體”的一項重要内容。為此,我們必須對外部世界的語言、文化、社會、曆史進行深入研究,這樣才能實現相互理解和合作共存。

在人類文明史上,時代的共同精神面貌與人類智慧的個體表達存在着顯見的共振關系:人類智慧化育個體,融彙衆生,澤被天下。今天,人類文明也許又将迎來重大變革:信息時代的科技革命正在根本性地改變我們的生産、生活、認知和思維模式;全球力量表現在知識、技術、物質、資本、觀念等方面的創新組織與重構,給前數字化世界格局帶來強烈的沖擊;逆全球化與新全球化行動從特定階層/族群逐漸擴展到國家政府層面;傳統的安全觀受到挑戰并令人重生文明沖突之憂思。怎樣判定當前世界的格局?人類文明将往何處去?人類的共同命運之根究竟何在?這是時刻浮現于每一位思想者面前的重大理論和現實問題。

“善治病者,必醫其受病之處;善救弊者,必塞其起弊之原。”面對人類文明發展的一系列難題,習近平總書記在國際國内衆多場合大力倡導“人類命運共同體”理念,為人類文明的相處之道把脈開方。這既是對馬克思主義世界曆史思想的豐富與發展,也為思想界共同體指明了前行的方向。“人類命運共同體”理念包括對人類的共同利益的認識、共同的曆史記憶、相互依存和相互促進等思想。這就要求我們研究世界曆史,探究曆史上各文明興衰的内在原因,以及各國和平共處與合作共赢之道,這是新時代我國基于對世界大勢的把握而提出的“中國方案”,也是中國知識分子應有的職責和擔當。作為涵育知識、化育社會的思想者,需要構成彙淑人類智慧、關心共同命運的新型共同體,一起直面時代議題,探求因果之道,開辟創新之源,以思想的共同體來引領命運的共同體,從而實現齊步前進的主動性。有鑒于此,我們須圍繞當前人類需要共同面對的重大議題,更加深刻地把握人類曆史發展規律,開展系統性、整體性和多維度的世界曆史之探讨,同時我們也主張深入各文明體内部進行精細的微觀剖析,力圖準确把握當前人類所面臨的困難、困惑以及人類文明所處的困境,以開具可能的應對良方。

其次,人類的曆史經驗表明,要保持自身文化充滿活力,一方面在經受外來文化持續沖擊中顯示其旺盛的生命力,另一方面,以我為主不斷融合外來文化,從而推陳出新,向更高級的文明發展。今日正在為“兩個一百年”目标而努力奮鬥的中國,正需要從漫長的人類文明史中汲取有益的經驗。

不僅不同文明之間的交流、碰撞會激發人們思考,改善認知方式,促使觀念發展,使知識呈現出新的形态,而且突發事件也會改變人們的常識概念,促使人們不斷反思乃至改寫曆史。近代西方的擴張改變了整個世界的知識譜系;“9·11事件”讓當代知識界、思想界重新思考曆史上的恐怖行為。若向前追溯,從曆史上說,西方古典文明的影響就是建立在向外傳播基礎上的,它們的經典被翻譯成新的語言和文字,同時也從其他文明那裡獲得知識和啟迪,增強了自身的生命力。希臘人借鑒東方的智慧建立自身的求真文化。羅馬人吸納了希臘文化,形成了富有特色的實用文化,又不斷把這種文化向歐洲西部、北部推廣。後來的阿拉伯人又大量翻譯希臘羅馬典籍,形成了曆史上著名的“百年翻譯運動”,文藝複興時代前這些典籍又回流到歐洲,對歐洲文化的新生産生極大影響。借用巴赫金的話,這是文明之間的“相互激活”。當代西方文明都與希臘羅馬所代表的古典文明有關,雪萊說:“我們都是希臘人。我們的法律、文學、宗教、藝術,全部都可以在希臘人那裡找到它們的根。”希臘羅馬世界是一個遙遠的世界,但不是一個消失的世界,它的行為、經驗、思想并沒有消失,仍然充滿着新鮮的、歡樂的、希望的血液,仍然在不斷延續的西方文明内“呼吸與燃燒”,西方世界仍不斷從中獲取不竭的新啟示、新成果。

讀史使人明智,因為人類千百年來的曆史經驗會給我們提供啟迪。在中華文明正走在偉大複興道路上的今天,我們亟須以這樣的經驗進一步豐富、激活自身的文化學術資源,讓我們成為觀念的提出者、知識的制造者、理論體系的構建者、學科體系的發起者,為中華文明永葆活力、不斷創新發展提供智力支持。世界曆史研究對此責無旁貸。與此同時,從更具體而微的學術研究、人才培養和國民素質提高等角度上講,我們同樣離不開世界曆史研究。

學術全球化是人類命運共同體的重要組成部分

我們的世界曆史研究需要人類關懷。人類從曆史深處一路蹒跚走來,還将繼續向未來行進,如何選擇一條比較有利于人類福祉的文明進階之路?為此,我們希望發揮知識界與社會各領域融合之效,通過曆史探讨适合當前全球治理的新途徑。

我們的世界曆史研究需要觀照時代。時代為學者提出可供關注和批判思考的問題,我們期望以世界曆史研究為平台,借力社會實踐各部門的動能,推進知識界進行跨界思考和研究,在為時代提供曆史鏡鑒的同時,推動學術思想的創新反哺社會。

我們的世界曆史研究需要自由探索。宇宙無邊無際,人類智識亦無窮盡之日。人類世界和自然世界中的各種主題,都應該成為研究者的關注對象,應了解其雙向互動過程。我們希望集中智慧、獨立思考、自由探索,為人類文明朝向美好未來增添薪火。

第一,今天我們建設中國特色的科研和育人的價值體系,構建中國的哲學社會科學話語體系,缺少對外部世界的研究和借鑒是行不通的。中國經濟繁榮發展,對文化軟實力也提出了與之相适應的要求。大力構建和完善中國特色哲學社會科學體系,培育具有正确價值觀的一代新人,是時代的要求,也是時勢的必然。習近平總書記在全國哲學社會科學工作座談會上精辟地闡明了這一點:堅持和發展中國特色的社會主義必須高度重視哲學社會科學。這是因為,“人類社會每一次重大躍進,人類文明每一次重大發展,都離不開哲學社會科學的知識變革和思想先導”,西方的曆史發展鮮明地反映了這一點。

曆史研究是一切社會科學的基礎。多年來,我們一直身體力行,希圖盡自身微薄之力,為當代中國文化建設和繁榮履行自己應盡的職責。由上海師範大學世界史團隊組織翻譯,不久将陸續出版的有9卷本《劍橋世界史》、6卷本《觀念史辭典》、2卷本《城市研究百科全書》等,它們大多屬于能反映當代國外學術界前沿水準的著作。我們相信,這些著作的出版不但有利于中國世界史學科的建設,而且也會促進中國學者關注外域“他者”的研究方法、研究概念、研究領域與知識體系、學科體系,從中汲取精華,提升自身的研究水平,加速新時代的中國文化建設。

《劍橋世界史》

第二,翻譯外國曆史著作是認知域外文化的有效途徑,對于本土文化建設而言見效快、意義大,同時體現了本土文化的開放性、包容性,并增強了後者的生命力。自百餘年前中國學術開始現代轉型以來,我國人文社會科學研究曆經幾代學者的不懈努力已取得了可觀成就,學術翻譯在其中功不可沒。嚴複的開創之功自不必多說,民國時期譯介的西方學術著作更大大促進了漢語學術的發展,有助于中國學人開眼看世界,知曉外域除堅船利器外尚有學問典章可資引進。20世紀70年代末開始改革開放以來,中國學術界又興起了一輪至今勢頭不衰的引介國外學術著作之浪潮,這對中國知識界學術思想的積累、發展乃至對中國社會進步所起到的推動作用,可謂有目共睹。

先輩努力積澱的經驗和智慧,為我們提供了有益的啟迪。多年來我們在此方面倍加努力。在過去十餘年時間裡,上海師範大學世界史學科先後組織了十餘套外國史譯叢,諸如“專題文明史譯叢”“城市與社會譯叢”“光啟文景叢書”“光啟新史學譯叢”“城市史譯叢”等,出版了數百種域外史學著作,其中不乏經典之作,諸如彼得·霍爾《文明中的城市》、斯特拉波《地理學》、普林尼《自然史》等,很多已成為各研究領域重要的漢譯名著。這些譯著對當代中國學術産生了潛移默化的影響,并推動中國學術不斷前進。我們有充分的理由企盼,既有自身深厚的民族傳統為根基、呈現出鮮明的本土問題意識,又吸納國際學術界多方面成果的學術研究,将日益成長、繁榮起來。

第三,閱讀外國史是提高公民素質的重要路徑。人類一切優秀文明成果都是對真理不懈追求的産物,這是全程育人的一個重要内容。在全球化的當下,中國國際地位日益提高,民衆在經濟上日益富裕,到外國投資、留學和旅遊的人數日衆,這一方面需要我們閱讀外國史,以便更真實、更全面、更深入地了解域外曆史文化、價值觀念和風俗習慣;更重要的是,外國史也可以培育人們更加開闊的眼界、更具開放性的思維、更為完善的人格。多讀外國史,不僅能讓人們認識到文明的多樣性、複雜性,而且使人們能以兼容并包的思維看待世界以及我們自己的社會和人生,可以從曆史發展的多變中汲取有益的智慧,訓練理性思考的能力,培養出更具全球視野、人文精神、公民意識、創新能力,可以應對未來挑戰的複合型人才。在多元文化交融碰撞的全球化時代,閱讀世界曆史是當代中國人應該補上的一課,而要将複雜的曆史變化用通俗的語言進行闡述,離不開學者的深入研究,尤其是對曆史上重大事件、重大理論問題的研究。

實際上,自明清之際以來,中國人就注意到域外文化的豐富與多彩。徐光啟、利瑪窦翻譯歐幾裡得《幾何原本》,對那個時代的中國而言,是開啟對世界認知的裡程碑式事件,徐光啟可謂真正意義上睜眼看世界的第一人。晚清的落後,更使得先進知識分子苦苦思索、探求“如何救中國”的問題。自魏源、林則徐、徐繼畬以降,開明士大夫以各種方式了解天下萬國的曆史,得出中國正經曆“數千年未有之大變局”的判斷,這種大變局使傳統的天下觀念發生了變化,從此,理解中國離不開世界,看待世界更要有中國的視角。

中國世界史須關注的重點研究領域

毋庸諱言,中國的世界史研究還存在不少問題:區域研究的不平衡,重現狀輕曆史的研究取向,學術對話的欠缺,原創理論的匮乏,支撐國家政策需求的問題意識不強,史學公共教育的功能不明顯等,都說明中國的世界史研究還有進一步提升的空間,前方道路還很漫長。此外,也有一些學者對世界史研究的根本意義還存在一些認識上的誤區。比如,有人認為,與中國史研究相比,世界史研究水準不高,價值不大;有人認為,我們研究俄國(還有蘇聯)史的不可能比俄羅斯的曆史學家強,研究德國史的不可能比德國的曆史學家強,既然如此,何必花大力氣培養自己的專家,不如直接引進該國學者的研究成果;甚至還有人認為,希臘曆史是僞造的,羅馬曆史也是僞造的,乃至整個西方文明都是虛構的,不值得相信,更不值得去研究,等等。這些看法之所以還有一定市場,究其本質,其實是一種狹隘民族中心主義的思想、心理在作祟,也是曆史虛無主義的典型表現,更是無視現實需要的理論誤判。這就需要我們世界史同仁正視世界史學科發展進程中遇到的問題,通過自身的辛勤努力推動世界史理論和實踐的創新和發展,提升我國世界史研究在國内外的影響力和話語權。

我國的世界史研究起步晚、底子薄、整體實力偏弱,研究還不成體系,且自發端以來就受到外部影響,脫胎于本土實踐的原創性理論和話語體系遲遲未能确立,導緻我們在回答人類曆史重大理論問題時缺少符合中國實際的理論工具和方法。構建哲學社會科學學術話語體系的基礎在于對本土實踐的原創性理論解釋,構建人類曆史重大理論問題話語體系,離不開對其本體即世界曆史進程的原創性研究,也包括對話語體系的研究。以下内容尤其是不可回避的。

第一,對人類曆史重大理論問題的研究。社會進步離不開對重大理論問題的回答,哲學社會科學學術體系、話語體系的創新與建設必須提出和回答與時代相關的重大理論問題,自覺承擔曆史責任。因此,世界史的關注對象應包括與人類曆史進程密切相關的重大理論問題,例如古代文明的起源、宗教與社會、地方與中央、近代社會轉型、跨文化交流等。這些人類曆史重大理論問題不是孤立抽象的,而是要與整體性研究和關注現實的研究相結合。

第二,世界曆史進程的整體性研究。當代史學盡管在微觀層面有所突破,但也出現了碎片化趨勢,史學研究在吸納微觀史學新成果的同時,應立足世界曆史的整體高度,把全球史、整體史、跨國史、交流史等研究方法應用到古典學、國别區域史、社會文化史和外國史學理論等方面的研究中去,探索世界曆史在縱向與橫向上的宏觀進程,并提出自己的理論解釋框架。

第三,對世界曆史分期與主線的研究。世界曆史分期與不同時段的主線,始終是我國世界史研究中的重大理論問題。如果對主線與分期的認識走偏,會直接導緻對曆史發展動力、資本主義的現在與未來、生産力與生産關系等方面的誤讀。更重要的是借助曆史分期與曆史主線的構建,可使曆史知識呈現出能反映時代特色的新形态。因此,從不同角度共同緻力于世界曆史分期與主線研究是世界史學界的重要使命。

第四,對與現實和大局密切相關的重大曆史問題和領域的研究。關注現實、服務大局始終是中國史學的優秀傳統,回答現實的問題才能使曆史學的生命、功能長久存在并大放異彩。因此世界史學界須緻力于從曆史的角度研究當前人類面臨的共同挑戰,例如環境與文明的關系、技術與社會的互動、發展與倫理的要求等。對這些問題的研究有助于我們從本土實踐出發,構建人類曆史重大理論問題的話語體系。

第五,對西方史學概念與知識生産機制的研究。西方的概念、知識和話語長期以來影響着當代中國的哲學社會科學,我們對人類曆史重大理論問題的分析也無法擺脫西方的框架。要真正打破西方中心論的制約,就要研究西方學術界如何生産曆史知識、如何創造标識性的概念、如何傳播其話語、如何影響異域學術界的學術生産與建構。因此,構建自身的學術體系、學科體系、話語體系必須關注域外的經驗,持續着力于對西方學術經典的翻譯、整理與研究,梳理西方世界史話語體系建設的曆程及經驗。在嘗試從根本上解構西方中心論的同時,借鑒西方有益的學術成果,服務于具有中國特色的學術世界的創建。

第六,對邊緣性、非歐美國家和地區曆史的研究。盡管中國學術界早已意識到西方中心論的弊病,但其影響依舊根深蒂固,仍然是當下世界史研究和話語體系建設中需要克服的問題。因此需要投入大精力、建設大隊伍研究非歐美國家和地區的曆史,比如對中亞、南亞、非洲、東歐等區域“一帶一路”沿線國家的研究,通過實證性成果糾正西方中心論的偏頗,完善我國的世界史研究,構建富有自身特色的人類文明解釋體系。

中國世界史研究的方法與路徑

世界史學科的興起和發展是同中國與世界的相互關系緊密連接在一起的,今天的中國正成為影響世界曆史發展進程的大國,這就更加呼喚我們在世界曆史研究領域,盡快構建具有中國特色的學科體系、學術體系、話語體系,為世界的繁榮發展貢獻中國智慧。

中國國力的持續累進,新生代的不斷成長,使我們站到了新的發展階段。今天,我們回顧過去,是為了總結成績,更是為了察知不足,以便謀劃未來——“我們需要什麼樣的世界史?”因此,在研究過程中特别需注意以下幾個問題。

第一,在堅持用唯物史觀進行當代史學研究的過程中,繼承與發展中國傳統史學的理論與方法。唯物史觀為整個人類曆史發展提供了系統思考,從根本上揭示了人類曆史發展的原動力和演進趨勢。中華民族自古注重以史為鑒,具有高度的曆史理性。把唯物史觀與中國史學傳統結合起來,構建人類曆史重大理論問題話語體系,既是我國學者的優勢所在和力量來源,也是體現中國特色、中國風格、中國氣派的必由之路。

第二,立足整體史觀,從邏輯與實證兩方面徹底摒棄“西方中心論”。整體史觀是中國史學界在唯物史觀指導下形成的關于人類曆史進程的核心理論,主張排除地區或種族方面的偏見,全面、如實地考察世界各地區、國家、民族的曆史。從整體史觀出發,全面綜合地理解人類曆史進程,回答人類曆史重大理論問題,才能徹底摒棄将中國邊緣化的“西方中心論”,構建符合曆史規律的世界曆史發展理論。

第三,以中國走向世界舞台中央進程中遇到的重大問題為導向,進行系統比較研究。中國在世界上的影響力與日俱增,逐漸跻身國際舞台中央,這是當下中國世界史研究最大的時代背景。史學研究離不開時代需要,這種需要是思想進發之母,中國走向世界舞台中央時遇到的重大問題為世界史研究提供了源源不竭的動力。理論創新從問題開始,話語體系是社會實踐的結晶,更無法與時代相脫離。

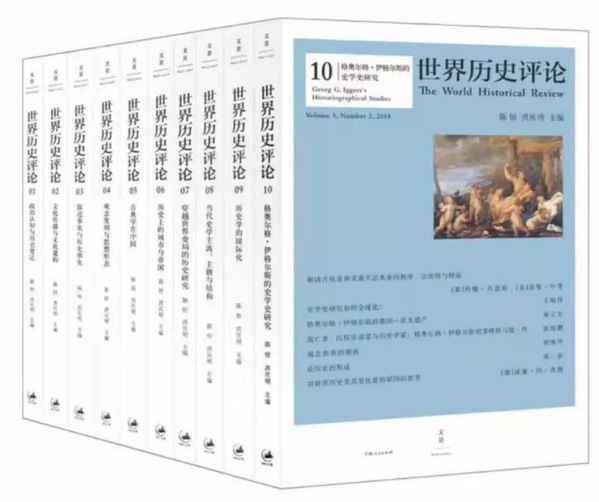

第四,增強與中國史結合、互鑒的能力。一個國家對外國曆史的研究,歸根結底服務于本國,也受制于對本國曆史的研究。中國史研究在義理、考據、修辭等方面形成了優良的傳統。關于世界曆史與中國曆史之間的關系,誠如筆者《世界曆史評論》(2019年第1期)發刊詞中所說:“今天的全球各地早已是一個密切聯系、相互作用的世界;無論從現實上還是從學術上,中國離不開世界,世界也離不開中國,我們竭誠歡迎中國史學者撰寫世界史方面的文章,歡迎世界史學者撰寫中國史方面的文章,中國史研究離不開世界史研究,世界史研究也需要借鑒中國史研究經驗,如此才可以讓我們可以更加全面、更加系統、更加客觀地展現包涵中國史的世界史。”

世界曆史評論(圖源:網絡)

第五,在總結中國經驗、繼承中國傳統文化的基礎上提煉标識性話語,強化概念供給,構建為世人所理解和自願接受的學術話語體系。話語體系的構建離不開特定概念。有效概念的供給,是中國話語體系自主性建構的關鍵一環;提煉标識性話語,是中國話語體系高效傳播的必要手段。正如習近平總書記所指出的:“要善于提煉标識性概念,打造易于為國際社會所理解和接受的新概念、新範疇、新表述,引導國際學術界展開研究和讨論。”為此,我們要堅定文化自信,從中國經驗、中國文化中提煉标識性話語,進而構建自己的話語體系,擴大中國的世界曆史研究的國際影響力。

第六,中國的世界史話語體系也應提上議事日程,這是學科自身的需要,也是社會的需要,更是國家的需要。新時代需要新的世界曆史,呼喚着能夠解釋世界過往和自身發展經驗且又為人們所廣泛接受的世界史。我們對世界的了解不是太多,而是太少。建議建立與中央編譯局、中國民族語文翻譯局并列的國家編譯館,專門從事域外學術文獻規劃編譯整理,制訂中長期規劃,進行文獻分類,按照“輕、重、緩、急”來規劃翻譯任務,吸收域外優秀文化遺産。《人民日報》《光明日報》《中國社會科學報》等刊物以及新媒體應創辦“世界史專欄”,要依靠專家學者的力量,圍繞本學科研究領域的重大問題和前沿問題,策劃、組織、編發優秀稿件,為傳播世界史研究成果、繁榮世界史學術事業貢獻力量。國家出版相關單位需要制訂國際化的出版體系,不僅要為中國學術走向世界構築平台、創造條件,也要打破國界、引進資源、助力輸出,促進中國學術走向世界。當然,學術評價機制及其多樣化、規範化也是不可忽略的。

《光明日報·世界史專欄》(圖源:網絡)

曆史學體系決定了曆史學家對史料的選擇,制約着解釋曆史的視角和方法,在将散亂的曆史細節整合歸并的同時,揭示已然的規律并進而闡發其未來發展方向和動力。但是,要總體地、系統性地把握和闡發人類曆史進程,不是一件容易的事情,不同民族國家在漫長的曆史中通過交流、借鑒,創造了各自的文化和文明。因此,不同國家、地區的曆史雖然豐富多樣,但世界史學術體系、學科體系和話語體系卻很難建構。當代曆史學面臨的“碎片化”問題,某種程度上反映了曆史發展的微妙性、多面性、多元性。

曆史體系既是對自身過往的記憶,也是對自身經驗的總結與展望。曆史體系能否被認可、在多大程度上被認可,一定意義上取決于一個國家的經濟實力和文化、文明程度,取決于國家的持續穩定發展。重視曆史、研究曆史、借鑒曆史,可以給人類帶來了解昨天、把握今天、開創明天的智慧。沒有曆史,過去将化為虛無,人類将失去記憶,文明将迷失方向。研究世界曆史,是為了讓人類各文明輝煌的過去在當下這個獨特的世界重生,并放射出更加耀眼的光芒。為此,世界史學界同仁應當攜起手來,努力奮鬥。我們相信,中國的世界曆史研究定會迎來一個光輝燦爛的明天。

(作者:陳恒 bevictor伟德官网世界史系教授)

鍊接地址:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1ODkwMjE1OA==&mid=2247503187&idx=1&sn=16217c12f11b70faa79eb21a27d25cb9&chksm=fc1df3b2cb6a7aa46d9d826596db5db3bbd37d8a7a80b2d