來源:澎湃新聞 2023年12月13日

标題:對話蘇智良:回憶那個一生追問“我是誰”的“慰安婦”之子

記者:鄒佳雯

2007年第一次到羅善學家時,蘇智良注意到一口棺材。在那個家徒四壁破敗不堪的土房裡,羅善學自豪地說,這是他為母親送終準備的。

1944年冬天,24歲的韋紹蘭被掃蕩的日軍抓走後,關在廣西馬嶺鎮的慰安所飽受摧殘。數月後,她趁日軍不備偷偷逃回家,發現自己已經懷孕。1945年,中日混血兒羅善學在廣西荔浦出生。2007年,随着韋紹蘭公開身份,羅善學成了“中國第一個公開的‘慰安婦’制度受害者生下的日本兵後代”。

“等以後我媽走了,如果我身體不好,幹脆喝農藥死了算了。”羅善學一生未能成婚有後,言語凄然。一邊的韋紹蘭聽不下去:“這世界這麼好,吃野東西都要留出這條命來看。”

這一幕後來被導演郭柯記錄在了紀錄片《三十二》中。此後,郭柯又推出紀錄片《二十二》,票房高達1.7億元,創造了國内院線放映紀錄片的票房神話。兩部作品也将日軍“慰安婦”制度下的受害群體,呈現在更廣大公衆的面前。

據統計,在日本侵華戰争(1931-1945)的十四年間,中國大約曾有20萬,甚至更多的女性被日軍誘騙、強迫,淪為日軍發洩性欲、任意摧殘的性奴隸。據上海師範大學中國“慰安婦”問題研究中心統計,僅目前公布的日軍在中國設立的慰安所,就有2050個。

2023年11月9日,《二十二》中的最後一位日軍“慰安婦”制度受害者李美金離世,享年98歲,上師大中國“慰安婦”問題研究中心登記在冊的中國大陸地區幸存者僅剩9人。

電影《二十二》通過官方微博紀念韋紹蘭、羅善學母子。

一個月後的12月7日,坎坷一生的羅善學在廣西荔浦逝世,享年79歲。“随着羅善學老人的離世,我們拍攝的受害老人,已經全部去了天上……” 《二十二》通過官方微博表示。

時值第十個南京大屠殺死難者國家公祭日,澎湃新聞記者專訪上海師範大學教授、中國“慰安婦”問題研究中心主任蘇智良,他被稱作中國“慰安婦”問題研究第一人。

從1991年首次接觸“慰安婦”問題開始,蘇智良和妻子陳麗菲不斷記錄老人故事甚至自掏腰包補助。1999年,蘇智良創立上師大中國“慰安婦”問題研究中心,在全國範圍内系統研究并援助“慰安婦”幸存者群體。32年間,這對學者夫婦前後找到約300多位“慰安婦”在世幸存者。

蘇智良如何回憶剛剛過世的羅善學?在三十多年走訪研究過程中,他們如何面對這樣的群體?有什麼值得我們思考的?

【以下是澎湃新聞與蘇智良的對話】

羅善學:“我是誰”的問題困擾一生

澎湃新聞:您印象中的羅善學,是怎樣一個人?

蘇智良:認識羅善學和韋紹蘭是2007年,桂林晚報的一位記者發現了他們的故事,聯系到我。我和太太陳麗菲聽完介紹,認為無論從曆史學還是人類學的角度,這都是一個非常值得好好調查和記錄的案例,就去了幾次。2008年到2010年連續三年,我們都是在羅善學家過的年,每次去買新的被子、被單,睡他家,走了就把東西留給他們。

韋紹蘭、羅善學母子午餐。

我還記得2007年第一次去他家,看他們住的是一個土房子。櫥櫃已經快要散架了,數過去有小的碗櫥、竈頭,邊上放着農具,還有一口棺材。羅善學很自豪地說,這口棺材是他給他母親買的,說他有一個心願是為老人送終。就是這樣的一個場面。

羅善學幾乎沒讀過書,但卻非常有禮貌,也很善良,很孝敬母親。他喜歡抽煙,喜歡喝點小酒。

羅善學在放鴨。

澎湃新聞:韋紹蘭老人是2019年過世的,您對她有什麼印象嗎?

蘇智良:相比之下,韋紹蘭話不多,我印象裡是很善良樂觀的老人。韋紹蘭因為是瑤族,會現編詞唱,邊唱邊講述她的心情。《三十二》裡她的那段山歌,我在大學給同學們講,歌詞大家一定好好看看,是她陽光的人生觀的寫照。她盡管那麼苦,受過那種大難,但還是很善意地看待這個世界。

有一個細節,《三十二》中,她有句很經典的話:“這世界那麼好,吃野東西也要留出命來看”。這話她第一次應該是跟我們說的。羅善學當時說,等母親老了走了以後,他如果身體不好,就喝農藥死了算了,因為他覺得自己沒有後代。韋紹蘭聽到以後就說了那麼句話。

所以到後面韋紹蘭重病,我也到桂林的醫院提供了一點援助,她動手術撐了一段時間。到2019年韋紹蘭走的時候,我跟一個博士生說,要去送韋奶奶最後一次。那次也是我最後一次見羅善學。

2019年6月,韋紹蘭老人病逝,蘇智良教授參加葬禮并慰問羅善學。

澎湃新聞:大衆認識韋紹蘭和羅善學,主要是因為紀錄片,從您的角度,他們母子二人的故事有怎樣的典型性?

蘇智良:羅善學和韋紹蘭在我們30多年的調查研究中,是非常獨特的一個案例。類似的事情我在雲南、山西都聽到過,但像羅善學這樣身份願意站出來的,沒有第二個。

羅善學的一生,有很多問題困擾着他,他有一種内心深處的悲哀。

他曾經問過我,我是受害者嗎?我說你當然是受害者,是日本侵華戰争的受害者。沒有這場戰争就沒有他,身份是尴尬的。當年韋紹蘭從慰安所逃回家,一家人發現她懷孕了,做丈夫的心情是可以理解的,就是不喜歡這個孩子。

羅善學小時候和小孩玩打仗遊戲,他肯定是做日本兵的那個,被人用石頭打。他也感覺母親受了很大的苦,想回報母親,但他能力又很有限。

因為他有點殘疾,眼睛不太好,又背着這樣的身份,一生都沒能結婚。盡管有母親陪伴,但他總感覺自己孤苦伶仃。而且從小到大到老,他總感覺村裡人看他的眼光,和别人不一樣。

“我是誰,我從哪裡來?”78年他一直在靈魂拷問自己。後來我們熟了,有次他突然問我,如果到日本去,他能找到生父嗎?

所以2010年12月,日本東京“女性國際戰犯法庭”審判活動10周年,是一個民間法庭,關注中日曆史遺留問題多年的旅日中國電視人朱弘帶着他們,去遞交“請願狀”。我和太太給他們掏了2萬元做路費去日本,那是他們母子第一次也是唯一一次出國。當韋紹蘭做控訴聽證時,羅善學突然情緒失控,離開座位在台上向母親長跪不起,直到工作人員将他攙回座位。

韋紹蘭(左二)、羅善學(左一)在東京作證。(朱弘提供)

2010年12月7日,在東京“戰争與女性暴力和平資料館”為日軍性暴力受害者韋紹蘭母子舉行的聽證會上,韋紹蘭、羅善學母子述說悲慘人生,相擁痛哭。(張國通攝)

我到現在都記得有一年春節,我們跟他們到韋紹蘭丈夫的墓地。羅善學盡管知道他的爸爸不喜歡他,但也流淚了,在墓地百感交集。

澎湃新聞:11月過世的李美金老人,您還有印象嗎?

蘇智良:李美金是《二十二》當中最後一個形象,她去世的消息得到很多媒體的報道,說明社會和國家越來越重視“慰安婦”問題了。

李美金的兒女很孝順。我對李美金最大的印象是,老人天整天樂呵呵的。你看拍到的照片,她都是笑臉。笑對人生,所以壽命也很長。

随着李美金老人離世,我們登記在冊的“慰安婦”制度在世幸存者隻剩下9人了。我想,每位老人去世時,大家都應該要知道。等最後一位走的時候,我們應該搞一個儀式——一個時代過去了,但我們中國人,不能忘了她們。

打開心結、講述最隐秘的苦難有多難?

澎湃新聞:您從1991年接觸到“慰安婦”問題到現在,您是怎麼尋找到這些老人、展開調查工作?

蘇智良:現存登記在冊的9個“慰安婦”幸存者中,有8個是我們最近幾年在湖南不斷調查,一個一個找出來的。肯定還有幸存者。

起初是我們自己,後來我們聘了約60個調查員,以志願者的形式在全國幫我們做,有調查費。有的調查員發揮了意想不到的作用,像前任宜昌市檔案局局長孫維玉,退休時聯系我,主動要調查他們那兒的“慰安婦”情況。後來他還寫了提案,保護下了4個慰安所的舊址。

上師大中國“慰安婦”曆史博物館中,每過世一位老人,其照片便被蒙上黑紗。澎湃新聞記者 鄒佳雯 圖

上師大中國“慰安婦”曆史博物館中,具體的故事。 澎湃新聞記者 鄒佳雯 圖

調查員們在當地幫我們了解信息,作記錄,然後跟我們聯系,我們判斷信息後一起去實地調查。确認是幸存者的,記錄下來,是這樣的過程。

我們實際談的過程中,好多次我都不在房間裡,把攝像機開着,我和家裡的男人出去。我太太陳麗菲在裡面,握着老太太的手,先聊家常,再聊到日本人。半個世紀前的事情了,很難聊精确,就問日本人來的時候是什麼季節,麥子黃了嗎?種了嗎?你那個時候是幾歲?然後再慢慢複原曆史的場景,有些場景也隻能是模糊的。

2010年春節,陳麗菲(中)與韋紹蘭(右)、羅善學(左)。

包括我們還做慰安所的調查。一般好一點的是樓房,裡面做改造,有很多廁所,像上海的“大一沙龍”。比較差的,可能會把女性關到碉堡、地下室,山西多是窯洞,海南多是簡易棚戶。

澎湃新聞:要找到她們,溝通并确認身份,這中間有怎樣的困難?

蘇智良:尋找“慰安婦”受害者幸存者這個事,花的功夫确實是很大的。有時看起來沒希望了,她可能突然決定要說了;也可能會有誤判,過去貧困的年代,有的人聽到可能有援助金就會說出來,但我們要保持警惕和嚴謹,一定要有旁證和有曆史的證據才能夠證明。過去我們在調查中也碰到過,當地調查員認為老人是受害者,但被我們實地調查後否掉的,好幾次。

沒有結果的情況也很多,我分享一個故事。上世紀90年代在上海江灣,左鄰右舍說有一位老太太是受害者。我們把老太太請出來,不在家裡聊。她很有修養,說戰争時家裡受害、房屋被炸,但沒有那種事,肯定搞錯了。後來我送她出來,她說,“有些事情過去了,就爛在肚子裡面”。這句話就說明了她的心結。

要這麼一個一個打開她們的心結,請她們講述最隐秘的苦難,是很難的。現在登記在冊幸存的9人中還有2人要求不公開姓名和肖像,我們都會模糊信息,但援助的費用等照給。

2013年,澄邁縣政協慰問符美菊、李美金、王志鳳幸存者時合影。

澎湃新聞:調查過程中還會有其他阻力嗎?

蘇智良:有。上世紀90年代,特别在農村,有老人說,人家都認為我很髒,我自己也覺得自己髒。農村裡傳統的觀念認為你被強暴了,村裡再沒人會娶你。有個老人就因為這樣,從山西盂縣嫁到陽曲縣一個農民家裡,她丈夫後來知道了就看不起她。我們第一次去她家,她兒子也很排斥,說這個事情做後代的很難接受。

老人的後代把調查員打出去的都有,說你們不要诽謗我媽媽,老人到死不承認的也有。我認為這當中有一個很重要的因素,是我們社會沒有公開地号召大家把這一段曆史說出來,教大家正确地看待這件事。我們應該公開地告訴她們,髒的不是你,是日本鬼子。要撫慰她幫助她,否則她心裡一直有陰影。

包括很多幸存者的第二代、第三代,他們都會覺得這件事情給他們帶來壓力。所以再過幾年,我的研究生可能可以着手研究“慰安婦”受害者幸存者第二代人的心态,看他們繼承了什麼,又回避了什麼,戰争暴行的記憶在當下是怎樣的狀态。

世界各地慰安所分布圖 澎湃新聞記者 鄒佳雯 圖

澎湃新聞:還可以感受到,每次調查訪談,很難的一點是如何避免對她們的二次傷害。

蘇智良:我們一直在考慮這事。主要是靠溝通。最初請老人們開口,是非常難的,所以我們一般希望把受害事實第一次就搞清楚,第二次去就是探望慰問,不說受害的事。

我們知道,老人每講一次都像死過去一樣的。所以有時新聞媒體要采訪老人,我希望說受害的事實他們在網上查,不要老是問老人這些傷,那是心靈深處的創傷,揭開了傷疤就流血。

即使對我們,我太太過去有兩次哭得稀裡嘩啦的,出門說這種調查以後不要叫我來,心裡太難受。一想到羅善學,我太太也想落淚,覺得太苦了。羅善學去世那天,我太太寫了一段話,說他終于解脫了世間的苦難。

澎湃新聞:目前登記在冊是僅剩9位老人,聽您介紹,真實數量應該不止。

蘇智良:我這次到首爾,說中國我自己包括其他主體調查的“慰安婦”,受害者有300位以上,這個數字要超過韓國。韓國政府登記在冊的239人,而這個數字,是韓國從政府到企業到團體花了大力氣鋪下去統計出的。

我們推測中國的受害者在20萬以上,現在看來隻多不少,因為我們調查到的個案和慰安所越來越多。慰安所調查,我們現在一個省一個省地統計和推斷,還有幾個省沒有最後完成。我現在能公布的日軍在中國設立的慰安所,至少就有2050個。幸存者我們所知道的就300個以上,假如更多人進一步揭發當年日軍暴行,那可能會出現3000個都不止。

今年,畢業生給學校“慰安婦”和平少女像獻了一排花

澎湃新聞:幸存的老人,你們以及社會如何關懷她們?

蘇智良:2000年之前我們就在送生活費。上世紀90年代,有一次我到山西去,給個老人一年1200元。這些老人過去跟我說,沒有你們的援助費,自己可能早就死了。

後來中心成立,我們從2000年開始送到現在,24年用掉了大概1000萬。這些錢的來源,一開始是我們中心東募捐西募捐,後來《二十二》上映以後有不錯的票房,導演郭柯跟我商量,拿出1000萬做成一個“慰安婦”的專項支持基金,幸存者老人的生活費、醫療費可以實報實銷。下周我們的新春慰問就要開始了,給9位老人送明年上半年的生活費,每人1萬元,每一家我們還會送春聯和年貨,不止給老太太們,可能也有一些第二代的老人。

2009年春節,蘇智良在韋紹蘭和羅善學家中。

澎湃新聞:您近期還在做相關的研究工作嗎?

蘇智良:事實上,我常反思這30年,我們其實可以做得更好,但苦于沒有人手。我們就兩個老師,不斷畢業的學生,和一茬接一茬的志願者。本來我們就是想做曆史的記錄,到後來療愈她們的心靈,又做了關愛和援助的工作,工作量很大。

近期我還在做相關研究。我跟我太太要完成一套100多萬字的書,比較完整地反映這段曆史。已經寫完了,現在修改完善中,希望到2025年,正好在抗戰勝利的一個大年份推出來。之前我們出過論文集和多國語言的單本的書,我們希望能把成果推向全世界,讓更多人知道。

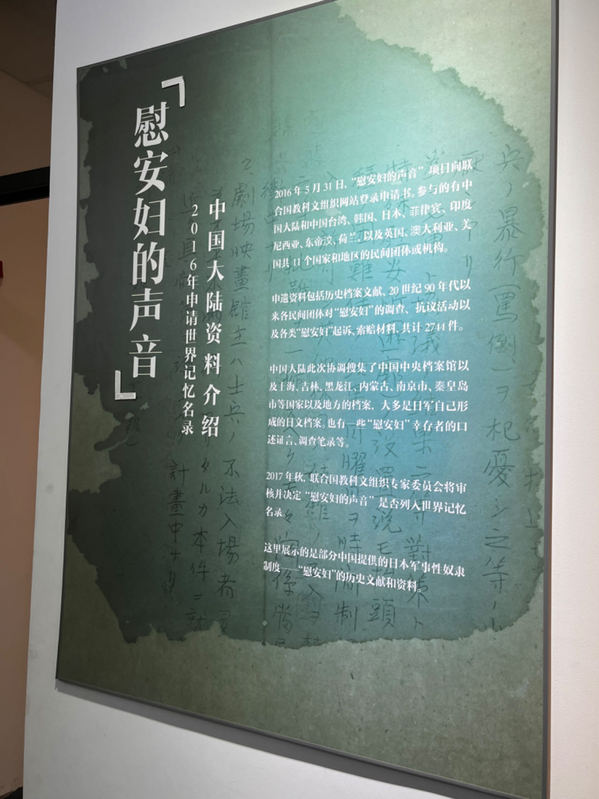

“慰安婦的聲音”項目。澎湃新聞記者 鄒佳雯 圖

澎湃新聞:這麼多堅持研究、堅持發聲,您覺得歸根到底,我們要從“慰安婦”曆史中,了解什麼?

蘇智良:一個城市、一個國家的曆史像萬花筒。以上海為例,上海有江南文化、海派文化、紅色文化,但也有很多個人遭遇的事,提高來看就是中日之間的大事,甚至于是世界文明史上的大事。像上海“大一沙龍”,是日軍在亞洲設立的第一個慰安所,我們有責任研究,然後把它保護下來。我們不能太功利,隻記錄和懷念好的東西,那些負面的或許更需要被記憶。

像這些老人,改革開放以後,總體過上了相對好的生活,但在那種戰争年代,無數普通人無聲無息地就消亡了。

位于上海師範大學的“慰安婦”和平少女像。 澎湃新聞記者 鄒佳雯 圖

過去的曆史是過去了,但過去和現在和未來是聯系起來的,我們做曆史記錄,就是希望我們的後代不要忘記。一個國家,從政府到青年都要有擔當,要從曆史中汲取教訓,這就是我堅持在做這件事最大的目的了。要老人們在活着的時候得到日本政府的道歉賠償?從現實角度,基本是不可能了。

現在大家越來越關注這樣的群體,說明了社會的進步。我想分享一件事。在我們bevictor伟德官网的草坪上,有一組“慰安婦”和平少女像,今年畢業季,雕像的台階前排滿了花,是我們畢業生自發送的。學生說,這段曆史陪伴了他們整段的大學生活,要離開學校了,應該來為這塑像、這曆史獻花。

鍊接地址:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_25639920