2010年《西方古典學術史》第一卷中譯本上下冊封面

編者按

本文是陳恒教授為張治譯《西方古典學術史》三卷本所作的總序,作者先對這部卷帙浩繁的巨著做了提要式的介紹,接着論述了該書的學術風格和特點,最後就中譯本中的若幹問題提出了自己的看法,全文提綱挈領,要言不煩,讀者可借此一窺該書的堂奧。本文原刊《史學理論研究》2020年第3期,感謝陳恒教授授權發表。

2010年,上海人民出版社出版了桑茲的巨著《西方古典學術史》(以下簡稱《學術史》)第一卷中譯本。[①]繼而,國内有關西方古典學的系統性著作或參考文獻亦被陸續推出,一時間形成一個引介、研究西方古典學的小高潮,[②]其成果如晏紹祥的《古典曆史研究史》、[③]魯道夫·普法伊費爾的《古典學術史》、[④]雷諾茲、威爾遜的《拉丁與抄工:希臘、拉丁文獻傳播史》。[⑤]此外,福爾那拉、哈丁、波斯坦、謝爾克等人編輯的《希臘羅馬史料集》、[⑥]桑茲的《西方古典學術史》、[⑦]喬治·弗朗西斯·希爾的《西方古典學圖譜》[⑧]等書的影印本出版,也大大便利了學者的研究。以此而言,《學術史》第一卷中譯本實有開風氣之功。同時,在讀者的接受與反響方面,該書也赢得了口碑,在專業評書網站“豆瓣讀書”上的評分高達9.1,[⑨]讀者的點評從内容極富參考價值到譯文古雅流暢乃至格式設計别具匠心等,不一而足。略顯遺憾的是,由于桑茲原著的規模極為龐大,[⑩]故在中譯第一卷推出後,讓讀者在等待漫長的九年後的今天,才得見譯本的完璧。《學術史》第二、三卷仍由原譯者張治先生操刀。桑茲三卷本《學術史》的中譯雖姗姗來遲,但終見全貌,這不僅是出版界的一件大事,也是國内學術界、讀書界值得慶賀的一件喜事。承譯者厚意,以三卷本中譯書稿(已版第一卷有所修訂)贈閱。閱讀過程中,筆者在深受啟發之餘,也有一些感想和疑問,趁此機會和盤托出,以就教于譯者、讀者。

一、三卷本《學術史》鳥瞰

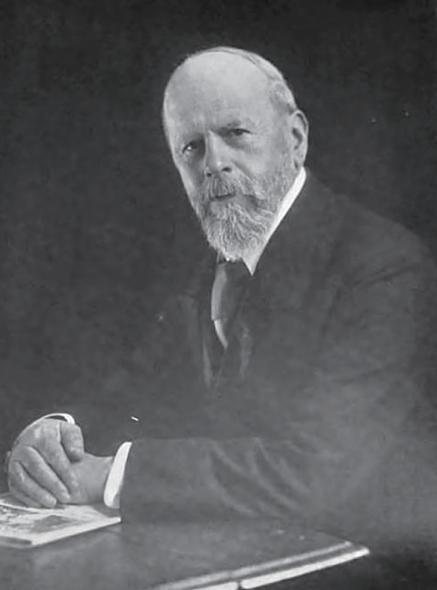

考慮到《學術史》作者約翰·埃德溫·桑茲的生平事迹,張治先生曾有專文介紹。[11]另外,有關古典學的概念、興起與發展曆史,國内學術界亦曾有專門闡述。[12]故此,筆者對這些内容不再涉及,而隻對全書做一概要介紹,也是先睹為快後,急于想把精彩内容與讀者分享。

約翰·埃德溫·桑茲像

(一)第一卷概要

第一卷共32章,除第一章外,分為六編,所覆蓋的時間範圍從公元前600到公元1350年,約當古希臘古風時代之末至中世紀晚期。其中,以第一、三、四、六編叙述詳盡,第二、五編則相對簡略。

第一章為導言,讨論了學者、學術、語文學的含義,φιλόλογος、γραμματικό、κριτικός的淵源,現代語文學的來曆,以及古典學術史的研究範圍、分期,可謂全卷總綱。

第一編,雅典時期,約公元前600—約前300 年。該編對西方古典學進行了考源式的探索。古希臘各種文學形式,如史詩、抒情詩、戲劇詩、名家論詩、散文都得到讨論,兼及修辭學、語法學、詞源學的肇端等問題。

第二編,亞曆山大裡亞時期,約公元前300—公元1年(基督時代之始)。該編跨時300年,隻有兩章篇幅(第八、九章),主要讨論對象是亞曆山大裡亞學派、斯多噶哲人與帕迦馬學派。

第三編,羅馬時期的拉丁學術,約公元前168—約公元530年。該編跨時較長,雖隻有四章,但篇幅較大。它以時間順序編排,分幾個階段叙述拉丁學術:公元前169 年(恩尼烏斯逝世)至奧古斯都時代;奧古斯都時代至公元300年;公元300至500年;公元500至530年。其中,“公元前1世紀的文學批評與語法學”得到了專題介紹。

第四編,羅馬時期的希臘學術,約公元1—約公元530年。該編在時間範圍上略同于第三編,兩編之分依據語種之别(拉丁語與希臘語)。該編同樣按時間順序編排,分别讨論了羅馬帝國之初的希臘文學批評與字詞之學,1世紀末的文學複興,2—4世紀、公元400—530年的希臘學術。

第五編,拜占庭時期,約公元530—約公元1350年。該編跨時頗大,篇幅卻極短(第二十二、二十三章)。“豢豬人”喬治、大馬士革的約翰等幾個人物得到了重點關注。

第六編,西方中古時期,約公元530—約公元1350 年。該編時跨與第五編相同,地域範圍與後者相對應,大體仍依循時間順序。大格雷高利、蔔尼法斯、阿爾昆、羅傑·培根、中古抄寫員群體等得到了專題介紹。

(二)第二卷概要

第二卷共25章,分為四編,所覆蓋的時間範圍從公元1321至1800年,按曆史時期來說,也就是從文藝複興到近代早期之末。值得注意的是,該卷延續了自第一卷第六編開始的“更為關注于學者個人的傳略與著作”的做法,當然,原則是“對于名聲赫赫之人,其績業之評估自為舉世所寄望。若名不見經傳者,簡要提及足矣。”[13]

第一編,意大利的文藝複興與學術史,約公元1321年(但丁逝世)至約1527年(羅馬兵災)。該編第一章實為全卷導言,介紹了近代學術史的四個主要階段,分别以主要代表國家的名字命名(實際上體現了古典學研究的地域分布),即意大利時期、法國時期、荷蘭與英國時期、德國時期。餘下各章大略按照時間順序,論及不同時段的學者,除了許多不太知名的人物,尤可注意以下主題,包括開拓性人物彼特拉克、薄伽丘,佛羅倫薩早期美第奇時代,希臘移民的貢獻,以費奇諾為核心的佛羅倫薩學園,在古典著作出版、校訂等方面做出突出貢獻的阿爾都斯·馬努修斯及其出版社,利奧十世對文藝複興的贊助。

彼特拉克在普林尼著作鈔本上的素描

第二編,16世紀。該編在16世紀這個大的時間範圍内,以地域原則進行編排。值得注意的是,更多國家、地區的古典學研究開始進入人們的視野,這在某種程度上反映了學術的興盛。按照順序,它們依次是意大利、西班牙與葡萄牙、法國、尼德蘭、英格蘭(包括蘇格蘭與威爾士)、德意志(包括匈牙利與波蘭),其中最重要的是意大利、法國與英格蘭,後來成為古典學中心的德意志此時開始嶄露頭角。就古典學家而言,作為一個國際性學者,伊拉斯谟得到了特别關注,桑茲為其單辟一章,讨論其生平、著作。此外,尤裡烏斯·凱撒·斯卡利傑爾、卡索邦等亦享有重要地位。

第三編,17世紀。同樣依循地理順序編排,依次是意大利、法國、荷蘭、英國與德意志。從篇幅上,我們看到自文藝複興以來保持興盛的意大利古典學的衰落,“在17世紀,意大利的古典學識主要限于考古學,——這門研究的動力來源,是一直存在的舊日羅馬廢墟。”[14]法國、英國依然重要。由于新教徒逃亡國外,“留在法國的古典研究學者們将精力從異教文化轉向了基督教研究。”[15]自萊頓大學創建以來的荷蘭則屬異軍突起,處在16、17世紀之交的利普修斯、斯卡利傑爾對于荷蘭的古典學貢獻甚巨,引人注目的還有胡戈·格勞修(Hugo Grotius)等。英國引人注目的古典學家有弗朗西斯·培根、彌爾頓等。

魯本斯所繪利普修斯等人群像

第四編,18世紀。還是依照地理順序編排,依次是意大利、法國、英國、荷蘭。該世紀“意大利學術所取得的最大成就,俱與拉丁文辭書學和西塞羅研究有關。”[16]法國在這一時期的重要古典學家有蒙特法貢。尤其顯眼的是英國與荷蘭。英國此次被置于荷蘭之前,是因為英國古典學家對荷蘭有重要影響:本特利、珀爾森是前者的古典學巨擘,赫姆斯特赫伊斯及其弟子魯恩肯則代表了後者的古典學成就。這一時期古典學成就的特色在于“文史及文詞之考證”。[17]

(三)第三卷概要

第三卷承接第二卷,共16章,所覆蓋的時間範圍從18世紀到桑茲生活的時代。從地域來看,除了傳統的古典學研究強國,斯堪的納維亞、俄羅斯、美利堅合衆國等國家、地區亦被納入讨論範圍,這代表了古典學影響的擴大,用桑茲的話說,“學術因其自身的特性,正變得越來越具國際性和普世意義。”[18]

第四編續,18世紀的德意志,獨占第二十六、二十七兩章。這一安排說明了德意志在18世紀古典學研究中的特殊地位。該時期的德意志古典學界可謂群星璀璨,重要人物有格斯納爾、埃内斯蒂、賴斯克、溫克爾曼、萊辛、赫爾德、海涅等。德意志在古典學研究上的突出地位一直延續到19世紀,桑茲的評價是“在此最末階段中,德國一直是列國當中成就最多者。”[19]

第五編,19世紀。這是全書篇幅最大的一編,符合“詳今”(相對而言,桑茲并不那麼“略古”)的做法。綜合而言,該編的編排依循人物(個體與群體)與地域兩個原則。首先是個體。沃爾夫(Friedrich August Wolf)及其所代表的德意志古典學家繼續發揮重要作用,沃爾夫身後,人們則見德意志兩大古典學派首領人物赫爾曼與柏克之對立、争競。他們體現和延續了德意志古典學研究的輝煌。其次是群體,它們分别是語法學家與文本考據家、希臘經典的編訂者、拉丁經典的編訂者、比較語文學家、考古學家、地理學家、希臘史學家、羅馬史學家、神話學家。再次是地域,依次為意大利、法國、尼德蘭、斯堪的納維亞、希臘、俄羅斯、英國、美國。在這之中,斯堪的納維亞國家、希臘、俄羅斯的古典學研究史得到了梳理(不局限于19世紀);傳統的古典學強國中,尤為引人注目的是英國。

以上是筆者對三卷本《學術史》的内容概述。鑒于書中所涉人物、著作、國家、地區衆多,相關概述隻能列其大要,不能及于具體内容。雖然如此,西方古典學曆史的演進脈絡當有大緻了解。

二、《學術史》的風格與特點

筆者要談的第二個問題牽涉到《學術史》的風格與特點。這些風格、特點,既有創作方面的,也有治學、審美方面的。它們一方面體現了作者對題材的駕馭方式、能力乃至精神旨趣,另一方面也影響着讀者對文本内容的接受、認可與欣賞程度,故此值得一探究竟。

(一)卷轶浩繁,規模宏大

在諸多的西方古典學研究著作中,全面、系統地梳理古典學曆史的本就稀見,人們耳熟能詳者,不過維拉莫威茲《古典學的曆史》、普法伊費爾《古典學術史》等寥寥幾部。要說這些著作孰最優秀,不同之人站在不同角度,會有仁智之差異。然而,桑茲三卷本《學術史》篇幅之巨、内容之富,向來為世人所驚歎,且迄今尚無可替代者。作為一部從古希臘一直講到19世紀末、20世紀初的巨著,它為人們保留、提供了許多寶貴、有用的信息,今之治西方古典學的學人,莫不需以該書為參考,此不獨為梳理學術史之脈絡,亦因該書資料翔實、巨細無遺、搜羅甚廣。以下僅從兩個方面略做說明。

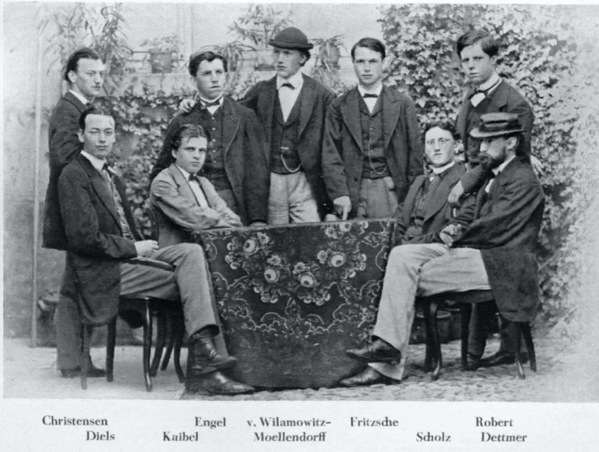

1869年夏季學期維拉莫維茨在波恩大學的“小分隊”(contubernium)合影

其一,《學術史》在叙述上極為注重史學意義上的系統性,詳今而不略古。略古詳今是大多數學術著作采用的做法,其實,這也與古文獻不易保存、多有散佚,而時間越近,著作量相對越多、越易流傳下來有關。我們看到,因為篇幅問題,《古典學的曆史》差不多是以文藝複興為起點的(當然,這并不是說維拉莫威茲認為文藝複興以前的古典學不重要);[20]普氏著作第一卷探讨的是古希臘、希臘化時期的古典學(他認為古希臘是為希臘化時期做準備的),而第二卷覆蓋的時間範圍是從1300到1850年,居于希臘化之末與文藝複興兩端之間、長達數百年的中世紀則略而不談。[21]相比之下,桑茲三卷本《學術史》更注重各曆史時期的銜接,按他自己的說法,他有意“著述一部更為全面的古典學術之通史……從雅典時代的誕生期開始……繼而追蹤其在亞曆山大裡亞與羅馬時期的成長,随後則是通過中古時期和學術複興,直到古代經典著作研究在歐洲各國乃至海外英語民族中……進一步發展。”據此,《學術史》部頭最大的第一卷專門用來叙述從古希臘到中世紀晚期的古典學術史,而中世紀(包括同時期的拜占廷)在其中所占的篇幅略小于一半。這就與其他著作形成了鮮明對比。

其二,《學術史》在内容安排上關注史料意義上的全面性,除了突出重點,亦顧及影響較小的人物、著作,盡力網羅,不使遺漏。作者嘗謂處理該問題時要取靈活态度,“對于主要人物的論述筆墨,本書并未形成均衡如一的比例……許多較不重要的人名,文中隻是偶然提及……以便挪出空間,将更完整的參考信息留給較為重要的人名。”[22]但就後者(較不重要的人物)而言,哪怕有時隻有幾行字、一兩個段落,亦可為我們留下有價值的信息。比如有一位希臘古典時代的史詩詩人薩摩斯的刻厄芮盧斯(Choerilus of Samos,鼎盛期在公元前404年),不見載于維氏、普氏著作與《抄工與學者》等其他著作中。照桑茲的說法,他算不上頭面人物,但确有一定影響力,“其人被斯巴達将軍呂山德……及馬其頓王阿刻勞斯……奉為彼時代詩人中的翹楚”,他“放棄了老派的神話題材,轉入摹寫國族與曆史的主題”,從而“開拓了史詩寫作的新局面。”[23]像刻厄芮盧斯這樣的人物在《學術史》中還有許多,此處不贅。

或許在他人看來,《學術史》的著作雖極富規模,卻無益于突出重點,因此而無甚意義和價值。但站在桑茲的角度,他要追求的本就是内容的“全面”。以此标準而論,我們可以說他基本上達到了目标。

(二)細考源流,詳述背景

除了卷轶浩繁、規模宏大,我們還能發現《學術史》注重學術源流、背景方面的考察與介紹。自然,古典學術史的梳理少不了這些工作,但正是在這些“慣例”方面,桑茲做到了極緻。

其一,學術源流的梳理。這一點非常鮮明地體現在第一卷第一章與第一編“雅典時期”中。蓋西人古典學的研究對象、方法、流派乃至一些重要文獻的來源、流變等狀況,均可溯源至古希臘。桑茲考察了古希臘的史詩、抒情詩、戲劇詩、詩學、修辭學、散文、語法學、詞源學、文學史與文學批評,覆蓋面非常廣闊,從而為其後對古典學演變的讨論奠定了一個堅實的基礎,也為後者提供了足夠的曆史縱深。相比之下,維拉莫威茲對文藝複興時代以前的古典學曆史幾筆帶過,普法伊費爾則專注于荷馬史詩、以荷馬為代表的遊吟詩人、智者運動、個體哲學家(蘇格拉底、柏拉圖與亞裡士多德)等幾個方面,論題可譽之為集中,也未嘗不是一種局限。[24]不唯如此,桑茲還善于對具體問題,比如一個字、一個詞、一部文獻乃至一個學者的研究,進行追本溯源的查考。相關案例在書中随處可拾,例如,桑茲指出,19世紀德國古典學家馬丁·赫爾茲“在格賴夫斯瓦爾德對考古學的興趣,可以追溯到韋爾克的影響;他關于古典學識之綱的講座,則是柏克的影響所緻。同樣,他對羅馬史家的關注歸功于尼布爾,對于拉丁語法學諸家的興趣則受益于拉赫曼。”[25]

其二,對學術問題的“全背景”介紹。筆者在這裡使用了“全背景”而非“背景”二字,意在凸顯桑茲在探讨相關問題時唯恐不入其細、不窮其全的态度。比如,在《學術史》第一卷第三章探讨抒情詩研究時,桑茲費了好幾頁篇幅鋪陳背景。先是引用柏拉圖《普羅泰戈拉篇》中的對話,“勾畫出一副雅典正規教育的有趣圖景……圖景重點在于對詩人的學習”;再引用柏拉圖《法律篇》強調“向詩人學習”在古希臘普通課程中的重要性;再借助多理斯陶器藝術作品驗證以上判斷;然後再追溯相關詞語的來源,以此漸漸過渡到抒情詩的主題。[26]這樣的全背景介紹在普法伊費爾這類專家眼中不免有繁瑣之嫌,不過從有利于讀者更全面、更有興趣地了解一個問題來說,其益處自不待言。它也從側面反映出作者治學的旨趣和路數,張治先生曾指出:“在寫《古典學術史》之前,桑茲本人從事的研究,主要是古希臘羅馬文學方面,涵蓋了訓诂、文體、修辭學以及注疏、版本文獻的研究。”由此觀之,全背景介紹并非出于偶然,而是其來有自。

(三)娓娓道來,善講故事

以筆者的實際經曆而言,除了研究問題的需要,讀古典學術史在很多時候并沒有愉快的閱讀體驗。究其緣由,一在于古典學的高度專業性,能看懂、讀進去本就需要一定的知識儲備與積累;二在于相關學術著作的寫作方式往往不追求文學性,而是将一大堆陌生人名、地名、著作名、考證徑直呈現在讀者面前,令人意興蕭索。這些問題在很大程度上已成為古典學著作的特色,同時也成為讀者眼中的障礙。作為這一領域的經典著作,桑茲《學術史》并不能完全避免這些問題。雖然如此,通過一種特殊的方式,它仍盡力讓讀者對文本生出輕松、親切、溫馨之感。這便是桑茲娓娓道來、善講故事的本領。

所謂娓娓道來、善講故事,也就是并不那麼急切地直奔主題、切中要害,而是通過介紹人物生平,著作由來,甚至插入一些傳說、轶事、趣聞等,将人自然引至關鍵問題,或為關鍵問題提供例證、說明。這樣,就減少了受衆在閱讀過程中的梗塞、窒礙之感。筆者尤喜不時穿插進來的故事,它們仿佛長途跋涉旅行中的綠洲、花叢,讓人一洗疲憊,頓然振奮。比如,《學術史》第二卷穿插的一個故事便頗有趣,令人不禁莞爾一笑。

彼得·弗朗士(1645-1704)與布魯胡修斯是同門學生,他曾在阿姆斯特丹的“新教堂”,為紀念在西西裡海岸一場勝利之戰中陣亡的英雄,海軍上将魯伊特(Ruyter),榮幸地朗誦一首維吉爾詩作。聚集在教堂前來聆聽此詩的人衆如此之多,以至詩人的朋友,當時在指揮軍隊的那位戎馬學者布魯胡修斯,在每次征兵時都用拉丁語問話,所有答複以拉丁語者即可入伍。

以上,是筆者對《學術史》特色與風格的一管之見。自然,如同一千個人眼中有一千個哈姆雷特,筆者所喜悅激賞、厭惡否定者,他人未必認同。一直以來,桑茲著作以其收羅宏富的史料價值名聞于世,而在叙述、論斷、創見等問題上頗受诟病。普法伊費爾的看法很有代表性:“作為一個整體,桑茲的著作不過是古典學者的名錄,按時間、國度、編目(book by book)排列起來,它不是真正的學術史本身;人們看不到統攝性的觀念、合乎邏輯的結構,對于轉瞬即逝與恒常不變之物,亦不見冷靜區分。”[27]除此之外,一些細節問題也受到人們的關注,比如桑茲給予古典學史上一位重要人物洛倫佐·瓦拉的篇幅,明顯與後者享有的曆史地位、做出的貢獻不相稱,須知,普法伊費爾在《古典學術史:1300—1850年》中用了整一章内容來研究此人。

筆者在此無意否定以上批評,關鍵的問題在于:學術之繁榮興盛,有賴于學者各辟蹊徑,各顯神通。如果說維拉莫威茲的《古典學的曆史》以短小精悍、評論犀利著稱,普法伊費爾的《古典學術史》以主題鮮明、邏輯嚴密引人注目,桑茲《學術史》則勝在雍容自在、廣取博收。它的材料豐如寶庫,它的閱讀體驗相對輕松,這便是它的獨特價值,有此二點,不也足夠了嗎?

三、《學術史》中譯略談

最後,筆者就《學術史》的中譯談點自己的看法。

首先是本書的翻譯風格。嚴複謂翻譯有信、達、雅三個追求,筆者以為,張治先生的譯文大略符合這些期望。尤其是第一卷,其譯文的古雅,頗可稱道。既然本書号稱古典學術史,其所言所指,自然無不與“古”沾邊;用漢語的古雅之言,譯充滿“古”味之書,是恰如其分、相得益彰的。從許多讀者的反應來說,張先生的這一努力也得到了肯定。稍顯不足的是,張譯有時所求之古雅,可能過于求其形似,從而失卻了原書真意。茲舉一例。張先生在第一卷中用“雜俎”來譯幾本著作名,如埃利安的《史林雜俎》(ποικίλη ἱστορία)、佩特洛尼烏斯的《述奇雜俎》(Satyricon)。“雜俎”二字,出于唐人段成式所撰《酉陽雜俎》,此種體裁融仙佛、鬼怪、人事、動物、植物、宮闱、民風等主題于一身,介于志怪與博物之間。後世又以“雜錄”稱之。從這些意涵來看,“史林雜俎”“述奇雜俎”的譯法均不甚妥,因其與“雜俎”之原意、範圍相去甚遠。ποικίλη ἱστορία英譯為Various History,可漢譯為“雜史”;Satyricon英譯為The Book of Satyrlike Adventures(此處依據英文版維基百科“Satyricon”詞條[28]),其實是一部帶諷刺意味的色情小說,可漢譯為“香情豔遇記”。

其次是本書的一些細節,主要涉及翻譯規則是否統一、譯法是否妥當,以及譯文與原文是否對應的問題。(1)翻譯規則統一之重要性自不待言,其益處在于方便讀者閱讀與理解,避免歧義産生。以此觀之,張譯全書似有若幹此類問題。比如,人名中用于描述人物特征的附着詞,一般應不取音譯,而取實義。我們看到,張譯在許多地方是遵從了這一原則的,如“救世主”托勒密(Ptolemy Soter)、“豢豬人”喬治(Georgius Choeroboscus)、“大師”叙彌翁(Symeon Magister)等。不過,這一原則并未被堅持到底,如對于一些拜占廷帝王,張先生采取了“君士坦丁·波弗洛根尼圖斯”(Constantine Porphyrogenitus)、“君士坦丁·墨諾馬庫斯”(Constantine Monomachus)之類的譯法。有趣的是,張先生知道“Porphyrogenitus”“Monomachus”這樣的附着詞是什麼意思,[29]但并未統一遵循取實義、非音譯的翻譯規則。(2)關于譯法是否妥當的問題,筆者略舉幾例。第二卷第八章《古典著作在意大利的出版》中有這樣一句話:“有一位年輕的同學,傑出的喬萬尼·皮柯·德拉米蘭多拉,推薦阿爾都斯去卡爾皮……擔任他外甥阿爾伯托·皮奧……和利昂涅羅·皮奧……的教師。”[30]“年輕的同學”,原文為“younger fellow-student”。younger為比較級,年紀更小、更輕之意,fellow-student并非student(學生),而是就讀于同一學校的校友、學友。故此,此處“younger fellow-student”應譯為“更年輕的校友(或學友)”。[31]至于“喬萬尼·皮柯·德拉米蘭多拉”這一人名,原文有Giovanni Pico of Mirandola、Giovanni Pico della Mirandola兩種形式,雖說張先生立下規矩“意大利人名中……della……譯作德拉”,[32]但桑茲書中既已表明皮柯的來源地,靈活譯為“米蘭多拉的喬萬尼·皮柯”似乎更妥。[33]此外,我們在注釋中還發現莫爾的一本著作《米蘭多拉的約翰·皮柯爵士傳》,原文為The Lyfe of Johan Picus Erle of Myrandula。按照譯名統一,“約翰·皮柯”應為“喬萬尼·皮柯”;另,Erle并非爵士,而是伯爵。[34](3)由于偶爾疏忽,張譯中有時會出現譯文與原文不對應的問題。比如在第一卷《主要内容概略》中,有“查理大帝的阿爾昆”(第二十五章)的表述,其原文為Charles the Great and Alcuin(譯為“查理大帝與阿爾昆”),兩者并不對應。

除以上外,張譯對一些約定俗成的譯法有所變更、另有發明,如“格勞秀斯(或格老秀斯)”(Grotius)、“梅蘭希頓”(Melanchthon)、“帕迦馬”(Pergamon)、“沃爾夫”(Wolf)、“德意志”(Germany)分别被譯成了“格勞修”“麥蘭頓”“珀伽摩”“沃孚”“日耳曼”,《聖經·啟示錄》中的“我是阿拉法,我是俄梅戛”則被譯成了“我是阿拉法,我是歐眉戛”,諸如此類。對于适應通譯的讀者來說,此舉或令閱讀稍有陌生、窒礙之感。

再次,桑茲在論述各時代古典學家生平及學術成就時,往往引用古代作品中的希臘語和拉丁語原文以作印證。《學術史》原著秉持了當時古典學術傳統中不譯原文的傳統,而中譯本則展現了對國内大多數讀者的照顧,将全書各處數量繁多的古典語言悉數譯出。

然而,即便對專治古典學或曆史學的研究者來說,要準确理解并翻譯這些古典文本也并非易事,中譯本對這些古典文本的翻譯也有可進一步完善之處。

此外,一些涉及曆史及文化背景的段落亦有可以商榷之處,在此僅舉兩例:波愛修斯并非“暴病而亡”,原文中的“violent death”對應的是前文中“于524年被處以極刑”。[35]君士坦丁堡宗主教佛提烏斯最初并非“教外人士”,原文“layman”指的是沒有擔任神職的基督徒,一般譯為“平信徒”。[36]

桑茲三卷本《學術史》是迄今為止涵蓋時空範圍最廣、篇幅最巨、内容最全、材料最富的西方古典學曆史著作,是治古典學者不可或缺的參考文獻。多年來,囿于精通多門古典語言的人才缺乏等主客觀條件,使中文學界與廣大讀者無緣得見桑茲大作,張治先生不畏辛勞,十餘年嘔心瀝血,終讓這一巨著的完整中文版順利面世,其貢獻值得充分肯定。可以預見,随着該書的付梓出版,國内學術界多了一份有價值的參考材料,讀者們也多了一個了解西方古典學曆史的渠道。這是值得慶賀的好事、喜事。

作為同行,筆者深感治學不易、譯事為艱,更何況是這樣一部令人望而生畏、高難度的大部頭學術著作。張先生在熟練掌握古典語言的基礎上,不停留在“信”的層次上,奮力以“達”“雅”為更高追求,從而為讀者奉獻了這樣一部兼具學術性與可讀性的中譯本,個中甘苦,唯譯者自知。相比之下,譯本中的些許小問題,純屬白璧微瑕,絲毫無礙于其本身的光采。

注釋:

[①]A History of Classical Scholarship, Vol. 1, 3rd edition, Cambridge University Press, 1921。

[②]國内對西方古典學著作早有引介,如〔英〕瑪麗·比爾德、約翰·漢德森《古典學》,董樂山譯,遼甯教育出版社1998年版。不過大多處于比較零散、不系統的狀态。

[③]晏紹祥《古典曆史研究史》(上下),北京大學出版社2013年版。可以說該書是國内西方古典史學史的拓荒之作,頗具學術價值,是作者在先前一卷本《古典曆史研究發展史》(華中師範大學出版社1999年)基礎上拓展而成。

[④]魯道夫·普法伊費爾《古典學術史:自肇端諸源至希臘化時代末》(Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Oxford University Press, 1968),上卷,劉軍譯,張強校;《古典學術史:1300—1850年》(Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship: From 1300 to 1850, Oxford University Press, 1976),下卷,張弢譯,高峰楓校,北京大學出版社2015年版。

[⑤]L. D. 雷諾茲、N. G. 威爾遜《拉丁與抄工:希臘、拉丁文獻傳播史》,蘇傑譯,北京大學出版社2015年版。

[⑥]福爾那拉、哈丁、波斯坦、謝爾克《希臘羅馬史料集》,北京大學出版社2014年影印。

[⑦]約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》(4卷),中西書局2017年影印。本文所提到的《古典曆史研究史》《古典學術史》《拉丁與抄工:希臘、拉丁文獻傳播史》《希臘羅馬史料集》等書,都屬于北京大學出版社出版的由黃洋、高峰楓主編的“西方古典學研究”叢書,該叢書分翻譯、原創兩大系列,目的在于“引領讀者走進古希臘羅馬文明的世界”,是一套高質量的大型文庫,值得關注。

[⑧]George Francis Hill, Illustrations of School Classics, Macmillan and Co., limited, 1903年初版,Arkose Press 2015年再版。中西書局2018年影印。

[⑩]以劍橋大學出版社各卷第一版(第一卷,1903年;第二、三卷,1908年)而言,三卷本共1629頁。

[11]參見張治《文獻考據與文學鑒識:西方古典研究的學統與精神》,載《讀書》2011年第3期。

[12]參見張文濤《古典學與思想史——關于未來西學研究之意識和方法的思考》,載《中國圖書評論》2007年第9期;陳恒《譯後記:維拉莫威茲與古典學術研究》,載〔德〕維拉莫威茲:《古典學的曆史》,陳恒譯,生活·讀書·新知三聯書店2008年版;王煥生《〈西方古典學術史譯本引言〉》與張強《“Classical Scholarship”“Klassische Philologie” 與“古典文獻學”》,均載〔英〕約翰·埃德溫·桑茲:《西方古典學術史》第一卷作為導讀,張治譯,上海人民出版社2010年版;黃洋《西方古典學作為一門學科的意義》,載《文彙報》2012年3月26日;聶敏裡《古典學的興起及其現代意義》,載《世界哲學》2013年第4期;劉小楓《中譯本說明》,載〔德〕克拉夫特《古典語文學常談》,豐衛平譯,華夏出版社2013年等。

[13]〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》第一卷,第38頁。

[14]《學術史》第二卷中譯稿,第169頁。

[15]《學術史》第二卷中譯稿,第172頁。

[16]《學術史》第二卷中譯稿,第217頁。

[17]《學術史》第二卷中譯稿,第13頁。

[18]《學術史》第二卷中譯稿,第13頁。

[19]《學術史》第二卷中譯稿,第13頁。

[20]〔德〕維拉莫威茲《古典學的曆史》,第4頁。

[21]普氏或許認為中世紀古典學研究不值一提,因為他在第二卷之初便談到:“賦予近代古典學研究原動力的是一位偉大的意大利詩人彼特拉克……就創造一種新方法研究古人文學遺産而言,彼特拉克是當仁不讓的領軍人物。這讓我們情不自禁地想起早期希臘化時代詩人在亞曆山大城古典學研究的興起上所發揮的決定性作用。”Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship: From 1300 to 1850, p.3。

[22]〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《第一版前言》,載〔英〕約翰·埃德溫·桑茲:《西方古典學術史》第一卷,第17頁。

[23]〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》第一卷,第59頁。

[24]〔德〕維拉莫威茲:《古典學的曆史》,第1—4頁;Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Chapters 1 and 2, pp.1-84。

[25]《學術史》第三卷中譯稿,第120頁。

[26]〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》第一卷,第61—63頁。

[27]Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, p.viii.

[29]對Porphyrogenitus、Monomachus,張先生譯按分别解為“生于紫斑岩房間者,又表示‘生為至尊者’的含義”與“單打獨鬥之戰士”。參見〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》第一卷,第390、394頁。

[30]《學術史》第二卷中譯稿,第66頁。

[31]阿爾讀斯曾在費拉拉大學學習希臘語,皮柯亦曾在此學習,故稱校友。

[32]《學術史》第二卷中譯稿,《第二卷中譯本說明》。

[33]筆者認為,這一譯法直接讓讀者了解到皮柯來自米蘭多拉這個地方。

[34]喬萬尼·皮柯本人是意大利米蘭多拉地方的伯爵。

[35]〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》第一卷,第262頁。

[36]〔英〕約翰·埃德溫·桑茲《西方古典學術史》第一卷,第384頁。

(作者單位:陳恒,bevictor伟德官网世界史系。圖片為張治先生提供)