來源:文彙網 2020年7月11日

标題:100年前,上海的漁陽裡狹小書齋,開啟紅色足迹的諸多“第一”

“老漁陽裡2号的曆史地位無比特殊。陳獨秀1920年4月入住這裡,毛澤東等人曾慕名來訪。同年6月,陳獨秀同李漢俊、俞秀松、施存統、陳公培等人開會商議,決定成立共産黨組織,并初步定名為社會共産黨,還起草了黨的綱領。”昨天下午,在滬社科會堂舉辦的“四史講堂”現場,上海師範大學教授蘇智良以“1920年,中國共産黨從這裡啟航”為主題,解讀100年前上海紅色足迹的地點。

他談到,正是在這幢建于1911年的兩層磚木結構的舊式石庫門民宅裡,陳獨秀征求李大钊的意見,李大钊主張定名為“共産黨”;在陳獨秀的主持下,上海的共産黨早期組織于1920年8月在上海法租界老漁陽裡2号正式成立,取名為“中國共産黨”。

可以說,在上海較為集中的紅色遺址區域,黨的第一個組織成立地無疑是極為耀眼的曆史印記,最能體現昔日老漁陽裡2号的曆史内涵和文化底蘊。在漁陽裡狹小書齋中,陳獨秀發起成立了馬克思主義研究會;《新青年》在此完成了曆史性的轉型;《共産黨》《勞動界》等與中國共産黨建黨密切關聯的刊物在此問世;陳獨秀在此校對陳望道翻譯的《共産黨宣言》首個中文全譯本等……

作為中國共産黨的誕生地,中國革命紅色基因的發源地,中共醞釀革命、推動中國邁向現代化的“産床”,上海這座光榮之城遍布了多個紅色曆史遺址,如中共“一大”會址、中共“二大”會址、中共“四大”會址、中共六屆四中全會舊址、中共中央政治局機關舊址、中共中央文庫舊址、《新青年》編輯部舊址、《義勇軍進行曲》誕生地、中央特科舊址等。

蘇智良所在的上海師範大學都市文化研究中心近年進行學術研究和實地調查,确認了上海全境内千處紅色紀念地,彙成《初心之地——上海紅色革命紀念地全紀錄》一書,由上海人民出版社·學林出版社新近出版。

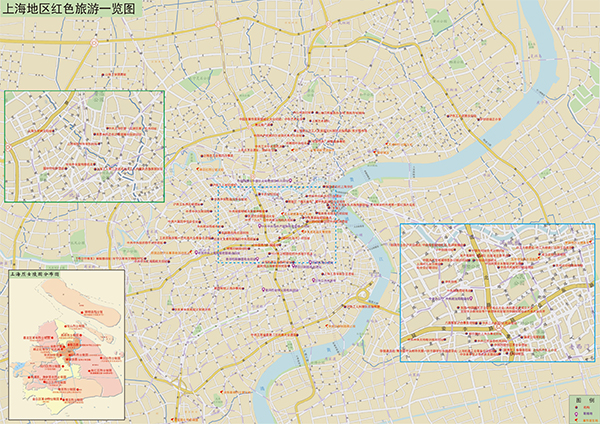

上海紅色革命紀念地多成片成區(上海師範大學都市文化研究中心制圖)

1000餘處紅色革命紀念地串起完整豐富的上海近代紅色革命文化圖譜,直觀反映中國共産黨領導的革命活動對上海城市社會各個方面的影響,為中國共産黨創建史和上海城市史研究提供了詳實可靠的第一手成果。

“上海的紅色文化非常豐富,‘紅色源頭’特點鮮明。作為在近代化過程中發展起來的、具有世界影響力的大都市,上海吸納着世界文化的精粹,也創造着推動上海和中國文化向前發展的潮流。而城市曆史中的這抹紅色,是近代上海發展中濃墨重彩的一筆,也是上海城市文化研究中必須列入的重要課題。”《初心之地》主編蘇智良認為,對這一城市曆史文化現象的解讀,不僅需要時間和空間的坐标,也需要對中國革命史、上海革命史、上海城市史進行深入學術研究和實地調研,以補充既有文獻信息的不足。

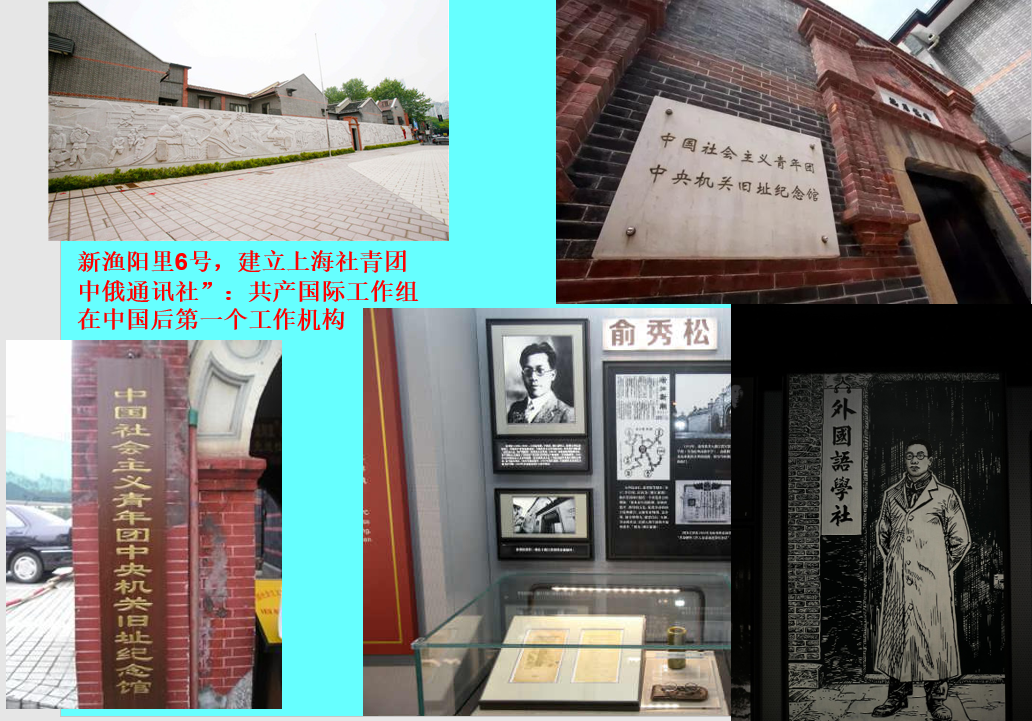

講座中,蘇智良分析上海城市為中國共産黨建立提供可能的原因,重點講述1920年前後活躍于老漁陽裡2号、新漁陽裡、三益裡等地域空間内的陳獨秀、李達、李漢俊等關鍵人物及其建黨活動。他總結道,上海的紅色曆史上有十幾個“第一”——建立中國第一個共産黨組織、第一個社會主義青年團組織,創辦第一所幹部學校、第一所工人學校,成立第一個共産黨領導的工會組織,召開第一次全國代表大會;為了傳播革命理論,他們在上海創辦第一份黨的機關刊物《共産黨》月刊,發表第一份《中國共産黨宣言》,出版第一份面向工人階級的通俗理論宣傳刊物《勞動界》,創辦第一家出版社——人民出版社;為了制定路線綱領,明确革命策略,通過中國共産黨的第一個綱領,制定第一部《中國共産黨章程》,第一次提出了黨的民主革命綱領……

蘇智良也談到,上海的革命曆史中仍存在有待進一步追問探索的地方。比如,關于毛澤東到底在上海哪個碼頭送别兩批湖南青年赴海外留學的?他提及,學界對此有四種說法:第一種,是從虹口黃浦路、武昌路口的日本三菱碼頭(現為揚子江碼頭)上船,虹口的中共四大紀念館中展示内容持該種說法;第二種,是在虹口的楊樹浦碼頭上船,湖南師範大學學報中的《赴法勤工儉學熱潮興起的原因探析》持該種說法;第三種,是從楊浦的黃浦碼頭上船,由上海楊浦區出版的《楊浦百年革命史迹》持該種說法。第四種,在漢口路海關碼頭送别。因此,還需學界繼續讨論求證。

蘇智良在寶山路403弄92号——鄧中夏、李立三、劉少奇等住所前留影

如何把紅色資源利用好、把紅色基因傳承好、把紅色傳統發揚好?蘇智良結合尋訪保護紅色史迹的過程談到,“身處初心之地,學界應該盡可能保護上海豐富的紅色遺迹,哪怕有的地方消失了,我們可以通過一段段短視頻,來展示這個地方曾經的革命經曆,以多媒體方式留存紅色遺迹。”因此,在項目成果呈現上,除了書籍,蘇智良希望借助更多新技術,如未來公衆可通過二維碼與手機APP看到“消失的建築”,回到曾經的曆史場景。

據悉,“四史講堂”系列講座由上海市社會科學界聯合會、市地方志辦公室、東方網共同主辦,有現場講授與線上直播兩種形式,成為市民讀者學習“四史”的活躍平台。

鍊接地址:https://wenhui.whb.cn/third/jinri/202007/11/360059.html?tt_from=weixin_moments&tt_group_id=6848043736501486093&tt_from=weixin_moments&utm_campaign=client_share&wxshare_count=1&from=timeline×tamp=1594436806&app=news_article&utm_source=weixin_moments&utm_medium=toutiao_android&use_new_style=1&req_id=2020071111064601013109907747412A56&group_id=6848043736501486093