來源:學林出版社 2020年7月13日

标題:蘇智良:上海這幢房子至少9000萬黨員應該知道

在上海社科會堂舉辦的“四史講堂”講席上坐下,上海師範大學教授蘇智良打開早已準備好的教案幻燈片。出現在大屏幕上的第一張圖片是門牌号顯示為南昌路100弄2号的石庫門房子。“如果放上中共一大會址紀念館的照片,大家都知道。這棟石庫門在哪兒?有什麼淵源?未必大家都清楚。希望明年建黨百年之際,至少9000萬黨員應該知道它。”

今天的南昌路100弄2号,百年前的門牌是老漁陽裡2号,今年7月1日作為“中國共産黨發起組成立地”舊址向市民開放。這片石庫門,誕生了中共創建史上多個“第一”:這裡曾是宣傳馬克思主義的主陣地——《新青年》編輯部,以陳獨秀為代表的先進知識分子在這裡出版刊物,翻譯馬克思主義著作,推動了馬克思主義在全國範圍内的傳播;這裡也是第一個中國共産黨早期組織的誕生地,在這裡提出了“按照共産主義者的理想,創造一個新的社會”的革命目标,推動了各地共産黨早期組織的建立;這裡還是中國社會主義青年團的孵化地,為黨儲備了一批年輕有為的後備力量;這裡更是中國共産黨第一次全國代表大會的發起地,在中國共産黨的創建過程中,上海共産黨早期組織實際上起着中國共産黨發起組的作用。中共一大之後的一年多時間裡,這裡作為中共中央局機關,是當時中國共産主義運動的中心。

位于南昌路100弄2号(老漁陽裡2号)的中國共産黨發起組成立地(《新青年》編輯部)舊址完成修繕、布展,7月1日起,“星火初燃”——中國共産黨發起組成立地(《新青年》編輯部)舊址史迹陳列展在此對外開放。海沙爾 攝

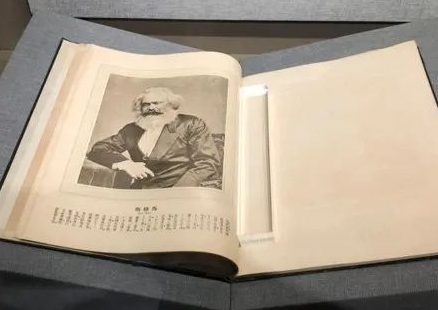

老漁陽裡2号的多個“第一”,是“中國共産黨從上海啟航”的曆史縮影。中國共産黨為何在上海誕生?蘇智良分析其中原因。當時上海的城市化、現代化、國際化是基礎,民族資産階級、工人階級、新知識階層等新的社會階層在上海應運而生。上海是中國現代新文化的中心,也是中西文化交彙的窗口。新思潮新文化源源不斷地通過上海傳入中國,産生了一大批現代文化機構。以當時全國最大的出版機構商務印書館為例,1912年出書132種,1915年出書239種,1919年為249種,1920年則達到352種。1912年至1926年間,上海出版的圖書約占全國的七成,其中以新學說、新思想為主要内容的書籍,比例更高。1898年,上海廣學會創辦的《萬國公報》第一次提到馬克思和恩格斯;1903年,上海廣智書局出版的《近世社會主義》是第一本系統介紹社會主義學說的譯著,書中介紹了馬克思的生平活動及其學說,稱其為“一代之偉人”,其學說為“社會主義定立确固不拔之學說”;1907年,世界社《近世界六十名人》第一次刊登馬克思肖像,後來被第一部中文全譯本《共産黨宣言》用作封面。

1907年上海世界社出版的《近世界六十名人》 蘇智良提供

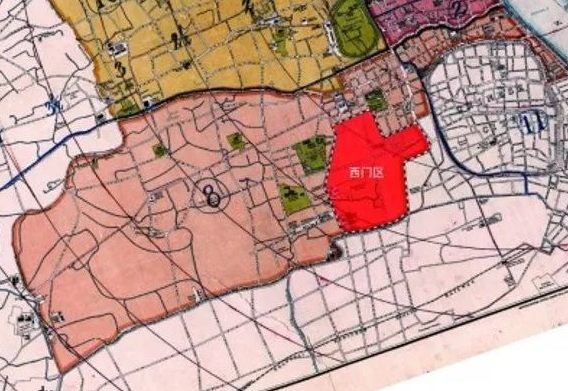

上海是當時中國的工業、金融、貿易、科技、航運、文化、出版、教育中心,是馬克思主義早期傳播的重要中心和中國工人階級最密集的中心城市,具備馬克思主義政黨産生的各方面條件。具體到中國共産黨誕生的有利環境,這裡交通便利、房租低廉,對維經斯基、馬林、尼科爾斯基等共産國際派來的人物來說,生活着大約5000名俄僑的法租界無形中也起了掩護作用。

紅色區域“西門區”即中國共産黨誕生的區域 蘇智良提供

“誰走進過老漁陽裡2号?在中國共産黨的建黨曆史上,幾乎沒有第二幢房子可以與其媲美。陳獨秀1920年4月入住這裡。6月,毛澤東在這裡與陳獨秀一起探讨馬克思主義和馬列書籍。同月,陳獨秀與李漢俊、俞秀松、施存統、陳公培等開會商議,決定成立共産黨組織。8月,在陳獨秀主持下,上海的共産黨早期組織在這裡正式成立。”蘇智良重點分析了老漁陽裡2号的曆史地位:這裡是共産國際代表與陳獨秀商議建黨的首議地;上海共産黨發起組的成立地;《新青年》編輯部,改變一代青年的世界觀;籌建各地共産黨組織的“臨時中央”;宣傳馬克思主義的主陣地;第一本中譯本《共産黨宣言》的校對地;中共第一份黨刊《共産黨》的編輯部;中共一大的籌備地(發起、籌備地和會務組織、報到場所);中共“中央局”的辦公地;中國共産黨人建黨精神的發源地……

從老漁陽裡2号到新漁陽裡6号、三益裡17号到成裕裡、輔德裡、延慶裡、樹德裡,上海的這些石庫門見證了中國第一個共産黨組織、第一個社會主義青年團組織的誕生,中國共産黨創辦的第一所幹部學校、第一所工人學校,成立第一個共産黨領導的工會組織,召開第一次全國代表大會;第一份黨的機關刊物《共産黨》月刊,發表第一份《中國共産黨宣言》,出版第一份面向工人階級的通俗理論宣傳刊物《勞動界》,創辦第一家出版社——人民出版社;通過中國共産黨的第一個綱領,制定第一部《中國共産黨章程》,第一次提出黨的民主革命綱領,第一次明确提出無産階級在民主革命中的領導權和工農聯盟問題,第一次對黨的基層組織作出規定等種種“第一”。

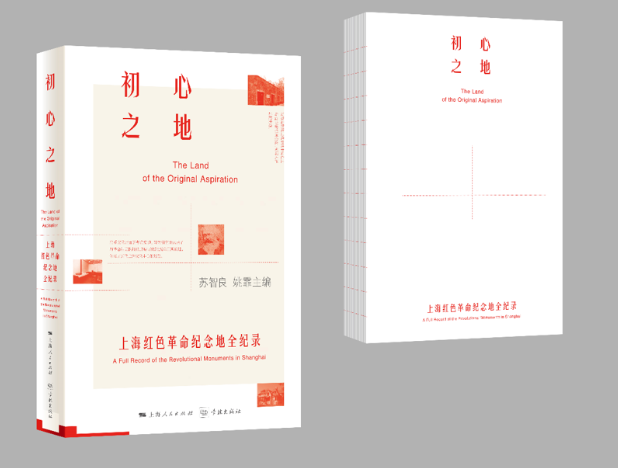

在蘇智良看來,要宣傳利用傳承好上海的紅色文脈,做到整體梳理、強化開放、深化利用,可以在重要的革命紀念地建設紀念館博物館,豐富完善紀念性銘牌;對于部分已經消失的建築,可以通過二維碼+手機APP再現曆史信息和場景。導覽手冊和地圖可以作為普通讀者和旅遊者查考的工具,有關部門通過智慧導覽服務标志,依托博物館、陳列館、紅色曆史建築等推廣深度閱讀,值得提倡。由蘇智良領銜耗時10年編成的《初心之地——上海紅色革命紀念地全紀錄》記錄了上海1000個紅色革命紀念地,今年5月出版以來已經三次印刷。“希望更多紅色紀念地成為上海文化的重要地标,希望更多人加入保護、弘揚上海紅色文化的行列。”蘇智良說。

本期“四史講堂”由上海市社會科學界聯合會、上海市地方志辦公室、東方網主辦,由市地方史志學會、學林出版社承辦,現場講座和線上播出同步進行。目前“四史講堂”已舉辦三期,成為市民讀者學習“四史”的活躍平台。

鍊接地址:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDA4NzY3NA==&mid=2649501425&idx=1&sn=3b670d25f09e4fcc3bac4909bbb37940&chksm=be52ae6489252772fe415524ea3aa590da30dce62dd141ac356ba84d381c69350f7802ed7cf1&mpshare=1&scene=1&srcid=0713Ym0ABC5KCYSG0dIghI0b&sharer_sharetime=1594627618042&sharer_shareid=b24fd47cc2738ed2ad5a3e07777ec636&key=ff1f80e16e6e8b42a263ce413f470a68810fc09dbb3ff0557b63a4b93f2f74291b97a03c5fa1a46fa1e21216a896590bbe9fbedba0a53ce38dc40627234226f337f5c2d5537a0b33d55ba9d92b86dd5e&ascene=1&uin=MTA0NzE4NzYyNw%3D%3D&devicetype=Windows+7+x64&version=62090070&lang=zh_CN&exportkey=A5%2BbkXPVc%2B6DGBBT1WJ1vNU%3D&pass_ticket=VQN8OvMGWjHwHHosgVkJ3Mo9tYKI%2BVKj7ozy3VJsxzVp4YZkYUIcGurokLFoV4qk