穆時英(1912.3.14-1940.6.28)

在“上海現代主義”者穆時英的人生行旅中,曾有一段穿行于粵港間、尤其踏足廣州的時光。今天看來,這的确難稱是其“高光時刻”,但在穆時英其人其文的研究中,卻是又一空白,值得作一專門論述。不過,這一切,首先還得從1936年穆時英隻身赴港的故事說起。

1936年“一個浸透了閑寂的陽光的四月的下午”,穆時英搭乘“紅伯爵”号,離滬赴港(穆時英:《懷鄉小品》,《穆時英全集》第三卷,116頁)。到港之後,曾供職于電影公司和新聞業,創作了《中國萬歲》《十五義士》兩部電影劇本,執導了《夜明珠》(王賀:《作為電影導演的穆時英》,《當代電影》2020年第五期),後又擔任《星島日報》《星島周報》等報刊的編輯工作,直至1939年10月返滬。

其間,穆時英也發表過一些散文、雜文、評論和譯文,但其創作熱情較之于上海時期,明顯低落不少。一個再清楚不過的标志是,旅港時期他幾乎停下了之前為其奠定廣泛聲譽的小說創作的腳步。從現有資料看,自1936年4月赴港至1939年10月返滬,無論是短篇小說,還是中長篇小說,穆時英此時鮮見有公開發表的記錄,唯一的例外是《第二戀》。令人好奇的是,這三年多的時間,穆時英究竟如何度過?其為何幾乎停止了小說創作?一個可能的解釋是此時中日戰争的影響和在港謀生的需要壓倒了一切,但在本文中,筆者想指出的是,這也與此時穆時英的藝術、思想旨趣發生轉移有關。其從事電影編劇、導演工作,隻是轉移中的一個方面(早在1930年代前期已埋下伏筆),因戰争的爆發而刺激出的對國際時事、政治的關懷,則構成了另一方面。

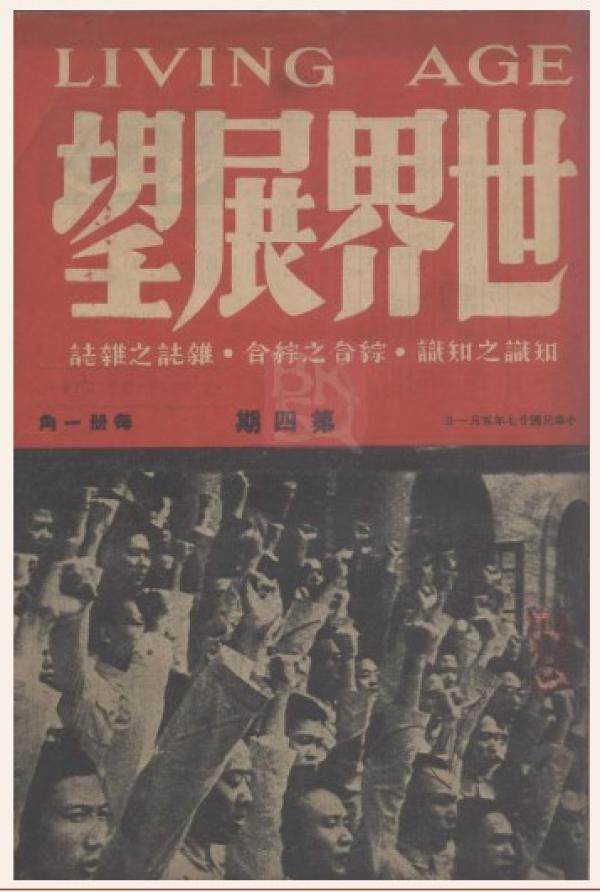

《世界展望》

這種關懷既表現在穆時英所作《英帝國的前哨——香港》、所譯《中國蘇維埃的蛻變》《亞洲的法蘭西與德意志》等文章中,也表現在其任職《星島日報》《星島周報》之前、與友人創辦《世界展望》這一行為本身。《世界展望》是一種政治刊物,創刊于1938年3月5日,發表了許多關于國内、國際政治和軍事形勢分析的文章。穆時英和朱旭華任編輯,張正宇任發行人,出版方則為世界展望社,址設武漢漢口交通路。該刊每半月發行一次,但發行時間前後有所變化,前三期每月逢5日和20日出版,自第四期起改為逢1日和15日出版。不甯唯是,至此其社址亦改遷至廣州米市街親賢裡八号,編者轉由穆時英一人擔任(陳建軍:《穆時英與世界展望》,《博覽群書》2011年第六期;劉濤:《關于穆時英佚文的幾點說明》,香港《文學評論》第二十期)。

在該刊第一、四期,穆時英曾發表《扉語》各一篇,頗能見出其對國際時事、政治的關懷,以及背後真正的關懷之所在:“在法西斯日本的直接幹涉下,祖國的廣大的原野上,正展開着壯烈而英勇的,反帝反封建民族革命。中國進入了曆史上最艱苦同時也最偉大的時代。舊中國已經死亡,而新中國卻正在炮火中誕生成長。法西斯日本必然會粉碎在我們的腳下,輝煌的未來就在前面等待我們——歌頌吧!”其又雲:“春天終于來了。鮮血灌溉了的祖國的大地上終于開出了勝利的花來了!山西殲滅戰失敗,江南掃蕩戰失敗,打通津浦線的企圖又失敗——法西斯日本的總崩潰已經近在眼前。弟兄們,再支持一分鐘。讓我們把法西斯日本的大陸政策擊碎,把法西斯日本的帝國迷夢擊碎,把法西斯日本的武士道擊碎,把法西斯日本擊至粉碎!”

署名“編者”、發表在創刊号《世界展望》上的《社中偶語》,也同樣反映了這種直接幹預現實政治的企圖:“祖國的命運,生活的焦慮,毀滅了的故鄉,輝煌的明日……我們感慨、歡笑、哭泣、歎息、企望、懷念、歌頌……時代是太偉大了,而我們卻是這樣渺小。偉大的時代和崇高的抗戰使我們沉默,使我們瘋狂。可是我們不甘心做祖國的不肖的子民,我們希望能把我們微薄的力量貢獻給我們的祖國,站在各人的崗位上,做一些切實的工作。是懷着這樣的心境,我們發刊了《世界展望》。”

此時的穆時英,顯然已從“上海現代主義者”一變為抗戰作家。《世界展望》的出版處、編輯人等的變化,部分見證了穆時英奔波于粵港時期尤其廣州時期的生平行止。但穆時英的廣州時期究竟自何時開始?其又以何與廣州發生關系?據穆時英友人、晨曦文藝社(這是穆時英發起、領導的文藝社團)社員蕭雯記述,其與穆時英在廣州偶然相遇,正是在1938年5月(《世界展望》第四期的出版時間為1938年5月1日),但在廣州期間二人見面并不為多,“也許因為廣州的文藝氣息很薄弱的緣故,也許因為他不再在文字上轉圈子的緣故。”(解志熙輯校:《當“親日作家”遭遇“抗日的恐怖分子”——“穆時英的最後”文獻特輯》,《文本的隐與顯:中國現代文學文獻校讀論稿》,北京大學出版社2016年版)直至該年10月,日軍侵入廣州,因其投放大量燃燒彈,緻使全市發生大火,濃煙滾滾,數日不息,蕭雯到港避難,二人才在香港南來文人的小圈子裡,再次得以見面。“這時候他(即穆時英——筆者注)是在《星島日報》主編‘娛樂版’,我是多年不寫稿了,為了他再燃起這寫作的冷灰,……寫起了頭,也曾在當地《大公報》、《國民日報》等寫點散文之流的東西,……若是在香港不碰到時英,也許我不再想到寫作,因為經商多年,我的市儈習氣是很深的了,自己也無望于文藝,至多是個文藝的讀者而已。”

但這并非穆時英與廣州的初識。實際上,至晚在1937年11月前,其早已有數度廣州之行,長文《飛機翼下的廣州》便自其從香港出發的列車中所見之“車廂社會”一路寫起,直至目睹日軍攻占陰影下這個南國都市的日常,乃至親曆日軍夜襲廣州時的場景,無不攝入筆下。且看其所記述戰争前夕的廣州之夜:“‘加拿大’和私家汽車的前燈明滅着,像田間的螢火一樣。街道和行人的輪廓突然清楚起來,又突然消滅在不知那裡。我們是用觸角在走着路,車輛轟然地鳴叫着從身邊擦過去,遊人們從暗陬裡面對着我們撞來。完全像鬼市一樣,悄然地,一點聲音沒有地,無數的人在身旁憧憧地隐現。……十點鐘的時候,我們站在海珠橋上了。珠江的确很俏麗;月色澄清得很,水面上籠罩着柔和的、黃昏樣的薄明。從泊在橋下的珠艇上,睡熟了樣的珠艇上,哀怨的粵讴在夜色中浮動着。”可謂道地的穆時英筆法,一派“新感覺”氣象。

然而,這個甯靜的、柔和的良夜,旋即被日軍一架架“大得可怕的轟炸機”的聲鳴所撕裂:“西壕口的峻峭的Skyscrapers 把貼在大邊的雲塊做襯景,浮雕似地映現了出來……在那些浮遊着的一片片小雲中間,百架以上的飛機翻騰着,追逐着……高射炮的煙像是一朵朵透明的銀雲懸挂在半空……機關槍的斷續的火焰吞吐着,劃着不規則的弧線……一隻龐大的單翼機垂直地掉下來,又垂直地沖上去,穿入雲裡,就在我們頭上,三隻雙翼機在圍攻一隻大得可怕的轟炸機,至少有十挺以上機關槍在放射着,那些飛機就像鑽火圈的武士似地,在火網裡邊悠然地翺翔着……就在這短促的幾分鐘中間,廣州市仿佛到了它的末日。差不多是同時地,幾十條巨大的火柱在我們的前後左右跳了起來。大地像馬上就要陷下去似的,呻吟着,顫抖着。那洪大的震聲把我的知覺完全奪去了。我出神地站在那裡,什麼思想也沒有,徹頭徹尾被目前太瑰麗太神奇的景象所震懾。地上是火焰,空中也是火焰;地上的房屋燃燒着,空中的飛機也燃燒,連夜雲,連月光都被燒成血色。”其筆觸之生動、鮮活,較之前連載未完的、以淞滬戰役為背景的長篇小說《我們這一代》,似更勝一籌。

同時,該文也記錄了穆時英在此行之前數度廣州之行的經曆。文章一開頭就說:“接到了朋友鄭君的信,我馬上拎了一隻輕便的旅行箱,擠上十二時五十分開往廣州的中午快車裡邊了。居然能夠找到一個座位,真是兩年以來最幸運的一件事。”此處所謂“兩年以來”是否暗示着其在寫作《飛機翼下的廣州》(寫作時間不詳,發表于1937年11月11日)的兩年内,曾數度往返廣州、香港?下文中出現的“列車終于到了大沙頭。半月前來過一次……”“經過幾次轟炸的廣州和我上次來時情形沒什麼變動”等等的叙述,以及其中所顯露的穆氏對廣州街市的熟稔程度,似乎也在印證着我們的這一推測。但事實上,自1936年4月穆氏到港至1937年11月此文發表,滿打滿算尚不足二年,何來“兩年以來”之說?可見作家的這一自我陳述,有一定的誇張、模糊成分,有待辨證,所幸筆者查見另一研究資料,較之更為準确,其将穆時英廣州時期經曆的開端,直接定位到了1936年仲夏。

那是“廣州淪陷之前兩年”的一個“仲夏的黃昏”。回到家鄉廣州的青年作家娜馬,一自共同的友人處接到穆時英到廣州的消息,便跑去穆氏下榻的酒店,與之晤面:

他住的是四樓的一個不大的房間,我們一跑進門,他(即穆時英——筆者注)那長長的影子就跳進我的眼前了。在一盞二十枝燭光的電燈的光圈下,他的臉龐顯然是染上了一層薄薄的風塵了,可是(此二字疑衍——筆者注)他那一雙瞳子,溜動間,比前似乎略覺遲緩了一點,可是那光彩卻比前更堅銳而沉毅了!

從談話中,我知道他已到廣州是打算找一個朋友,可是這位朋友恰巧跑到桂林去了,于是,他便打算在廣州區留幾天之後就回到香港去。

他告訴我,他在香港,已有不少日子了,生活可并不十分寫意,隻寫點零碎的文章來作為商品而零沽而已。

如果這裡娜馬轉述的穆時英對其初到香港時的遭遇的陳述是真實的,那麼,結合《飛機翼下的廣州》中的相關文字,似乎可以得出這樣的結論,即穆時英的數度廣州之行,從表面上看,乃為訪友,實際上,或仍出自謀生、職業發展的需要,其甫抵港時的不安定的工作、收入的刺激,以及其對“隻寫點零碎的文章來作為商品而零沽而已”的不滿。由此看來,穆時英的廣州時期,與其上海時期、香港時期的某些經曆,仍有共通的考慮、意圖。至于其創辦的《世界展望》自漢口遷至廣州出版、交由廣州培英印務局承印等情事,也是其熟悉廣州情況、環境後的勢所必至之舉,并非是什麼難以解釋的偶然、一時的心血來潮。但穆氏此時生活重心在香港,因此在廣州辦刊,仍不十分方便,是故該刊移至廣州後,通訊處除該社廣州社址外,還新設香港雲鹹街七九号(即該社駐港辦事處所在地),以便與各方聯系。但不幸的是,自第四期問世後,該刊即停止發行出版,也為穆氏的廣州之旅劃上了句号。順便說一句,近年來經過學者們的發掘、整理,《世界展望》上的穆時英集外文已悉數重刊,為同行所共知,饒是如此,仍有漏網之魚,即如該刊第四期所載《本社遷移啟事》,便是其另一遺劄。該信篇幅不長,姑抄錄如下:

本社遷移啟事

敬啟者:本社編輯部發行部自民國二十七年四月二十五日起遷往廣州米市街親賢裡八号。此後各界來函請徑寄該處或香港雲鹹街七九号本社駐港辦事處可也。

世界展望社謹啟

考定此書劄亦出穆時英之手的理由,其實并不複雜。如上所述,其一,此時該社編輯已餘穆時英一人;其二,發行人張正宇雖是穆氏契友,但從頭到尾、由創刊至停刊,一直未見其有任何實際參與編輯工作之征象,執筆之可能極小;其三,既然當期《扉語》(署名穆時英)、《社中偶語》(無署名)等文均系編者穆時英所作,這則短小而不足百字的啟事,其又有何理由假他人之手完成?自當屬穆時英以本社名義所作者,亦屬穆氏另一集外文。

不過,雖然穆時英的廣州時期,至遲在1936年仲夏已經開始,但由于其他難以知悉的原因,随着《世界展望》的不再出版,穆時英與廣州之間似乎未能再續前緣。換句話說,《世界展望》播遷至廣州之時,已是穆時英與廣州這座城市告别之時。另一方面,穆氏雖曾數度行走廣州,但其筆下的廣州,不僅有且隻有《飛機翼下的廣州》一文(此文曾被選入雷斯曼等著《日本果要進攻華南嗎》一書,可見編者慧眼),也并未與其傾情抒寫的上海,成就另一種“雙城”叙事。可以說,無論是文學想象,還是曆史實存,穆時英的廣州時期的發生,雖與上海時期、香港時期的諸多經曆,存有共通的考慮、意圖,但其重要性和精彩程度,則遠遠不能與此二者相提并論,毋甯顯得黯淡許多。

廣州時期穆時英的心态一定是灰暗的,生活也“并不十分寫意”。藉由上文的分析,我們首先可以知道,其較集中于往返粵港二地,以及在廣州時期的停留,至遲于1936年仲夏已經開始,而在1938年5月後大約就結束了;至于其廣州時期行旅的發生、發展,當然有賴于粵港間便利的鐵路運輸線及廣州友人的支援,但更深層次的動因,乃是與其謀生、職業發展的需要相聯,同時也夾雜着其對自身創作狀況不斷尋求改善的努力;而與這些努力、需求互為因果的,是此時穆時英已悄然發生轉移的藝術、思想旨趣。他在電影界的嘗試,在新聞界尤其對國際時事政治、當時中國形勢的關懷,就代表了此時新的旨趣。這一旨趣的形成,固然受到中日戰争和其職業發展的需要的影響,但并不能與之等同,我們或可将其視為穆時英與外部現實之間的一個媒介/中介,它不僅傳達了穆時英對外部現實的感受、理解,同時也以個性化的方式塑造着穆時英所感受、理解的外部世界,穆時英所置身的那個世界。至于穆氏廣州時期的交遊、著述、思想觀念、日常生活,乃至其數度廣州之行具體如何展開等等,限于文獻資料的匮乏,本文暫時隻得付之阙如。

盡管廣州時期這段黯淡無奇的歲月,在穆時英短暫而充滿變化的一生中可能隻是一個小的插曲,但它并不是可以被省略的。這既是由于我們研究的主要對象是人,一個曾經活着的、具體的人的全副言行、交往、思想、感受和想象力,更是因為從中不僅“可看出穆時英積極熱烈的愛國主義情懷和立足現實的冷靜務實态度,為我們展示了一個不同的穆時英形象”(劉濤:《關于穆時英佚文的幾點說明》,香港《文學評論》第二十期),還映射出了“上海現代主義”在戰争這一特殊的曆史事件和社會、政治背景中所面臨的壓力和危機。這些切身的壓力和危機,從穆時英到劉呐鷗、施蟄存、戴望舒、路易士、陶晶孫、茅盾等人,都能感同身受,他們也以不同的方式作出了自己的回應,其間種種,已載之于著述,見之于行事,深切著明處自不必贅述。

要之,在筆者看來,考察穆時英廣州時期的行旅、創作與思想觀念,非為填補空白,或為重新書寫穆時英的人與文再添一筆記錄。更重要的是,将穆時英在抗戰中形成的抵抗意識與此際不斷強化的家國情懷,确立為理解穆時英文學與政治的關系的一個基本前提,考察“上海現代主義”在戰争時期及其後逐漸走向沉寂的一個重要的思考線索,在這樣的問題意識中展開我們的研究。就此而言,本文不過是抛磚引玉,向學界提出研究穆時英的廣州時期這一問題的必要,更深入的考察和分析,隻能俟諸高明。

鍊接地址:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_8025880?from=timeline